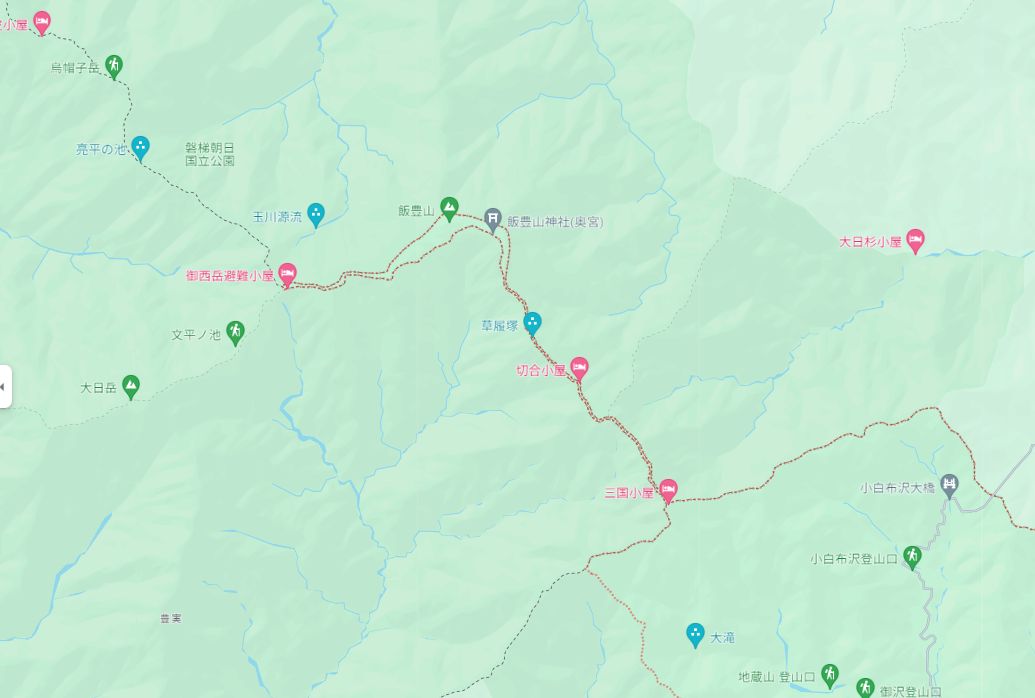

飯豊山-1

今週は夏休みをいただき、東北最難関の山といわれる、「飯豊山」にテント泊で出かけました。

ザックのOsprey Aether Plus 85リッターが満タン、約18㎏です。 飯豊山はアプローチも長く、「剣ヶ峰」や「御秘所(おひそ)」と呼ばれる危険な岩登り、岩峰越えもあり、これだけの重量を背負って歩くのは大変なのですが、あえて自己鍛錬のために衣食住を担いで登らせていただきました。

日曜日の夜8時に就寝、翌日1時半に起床、車で圏央道、東北自動車道、磐越自動車道と乗り継いで、喜多方市に向かいました。 登山口近くの「飯豊山神社」に立ち寄って安全祈願をしました。

そして、「川入」の「御沢登山口」到着したのが6時半。 さすがに百名山、県外車も多い。

準備をして6時45分出発。 長い、長い、山旅のスタートです。

登山口からすぐのところに案内図と飯豊山の歴史の説明がありました。 飯豊山は古くは修験道の山、豊作祈願の山、そして地元の子供たちにとっては一人前の男として認められるための成人儀礼の山であったことが書かれています。 ここで「男」と書いたのは、昔は飯豊山も女人禁制の山であったようです。 この女人禁制の山であることが、理由で一つの悲しい伝説が残されています。 それは後程・・・・

「長坂十五里」と呼ばれる急坂を登って35分「下十五里」に到着。 汗が体中から吹き出します。

単調な急坂をどんどん登り、スタートから1時間10分で「中十五里」という場所に到着。

そして、1時間50分で「上十五里」、とにかく急登が長い・・・・・

「笹平」に到着。 重い荷物と暑さで、スタートから3時間かかりました。 まだまだ急登は続きます。

ようやく「長坂十五里」を登り切りました。 3時間半で「横峰」、1334mに到着。

ここからは尾根道とトラバース道です。

途中で「峰秀水」という水場に到着しました。 とても冷たくおいしい水が滾々と湧き出しています。 1.5Lの水を補充して、さらにずっしりとした重さの荷物を担いで登ります。

「地蔵山」との分岐に到着。 ここから左に向かい、難関の「剣ヶ峰」が始まります。

このあたりから雨が降りはじめました。 一番の難所で雨とは・・・・ 滑落に十分気を付けての岩登りです。

一部に鎖場もありますが、ほとんど無いと言ったほうが良いほど、他の山域に比べて鎖、ハシゴが少なく、岩を直接上り下りする感じです。

一番怖いところの写真がありませんが、写真撮影どころではない緊張感との闘いでした。 雨で先行者が登頂をあきらめて戻ってくる人も何人かおられました。

ようやく「剣ヶ峰」に到着。 この道標の後も緊張感が続く難所が続きます。

なんとか難所を越え、雨もだんだんとひどくなってきたので、この先の「三国岳」の山小屋で一休み。

5時間45分で「三国小屋」に到着です。

30分ほど休んでいると雨も上がりました。 右遠方に飯豊山、左には大日岳と雪渓も見えています。

三国小屋を出発して、「種蒔山」に向かいます。

三国岳からはずっと尾根とトラバースを歩く感じなのですが、実はこの尾根、進行方向右手が山形県、左手は新潟県です。 そして歩いていく尾根筋は山形と新潟の県境なのですが。実はこの尾根道は福島県なのです。 山形県と新潟県の尾根が福島県という特異な場所、その細い尾根の信仰の道を歩きます。

ここからの道もハシゴ場やロープ、鎖場の難所が続きます。

振り返れば左手に「地蔵山」、剣ヶ峰の鋭い尾根道と右側には「三国小屋」が見えています。

「種蒔山」も見えてきました。 右遠方は飯豊山の飯豊神社のある本山。

岩峰越えもまだまだ続きます。

出発してから8時間で「種蒔山」に到着。

ようやく「切合小屋」が見えてきました。

そして、ようやく「切合小屋」に到着しました。 出発してから8時間40分かかりました。 荷物も重く、途中雨宿りをしたので時間がかかりましたが、無事到着です。

テント場の受付を済ませて設営も完了です。