VUHFリグ感度比較

昨晩JE1TRV AtsuさんからIC-705と中華製リグで感度を比較した興味深いサイトがあるよという話を聞きました。 そのサイトはこちらです。(無断リンクすみません)

今日は冷たい雨が降り、山にも行けないので、興味のある私もやってみることにしました。 といっても私は中華製のリグは持っていませんのでIC-705, ID-5100, IC‐9700, FT-817ND, DJ-G7, ID-51Plus2 の6台で受信感度比較をやってみました。

この比較はあくまでも144MHzと430MHzのFMでの比較です。 SSBやCWでの比較は行っていません。 そのうち時間があったらやってみたいと思います。

目次

測定方法

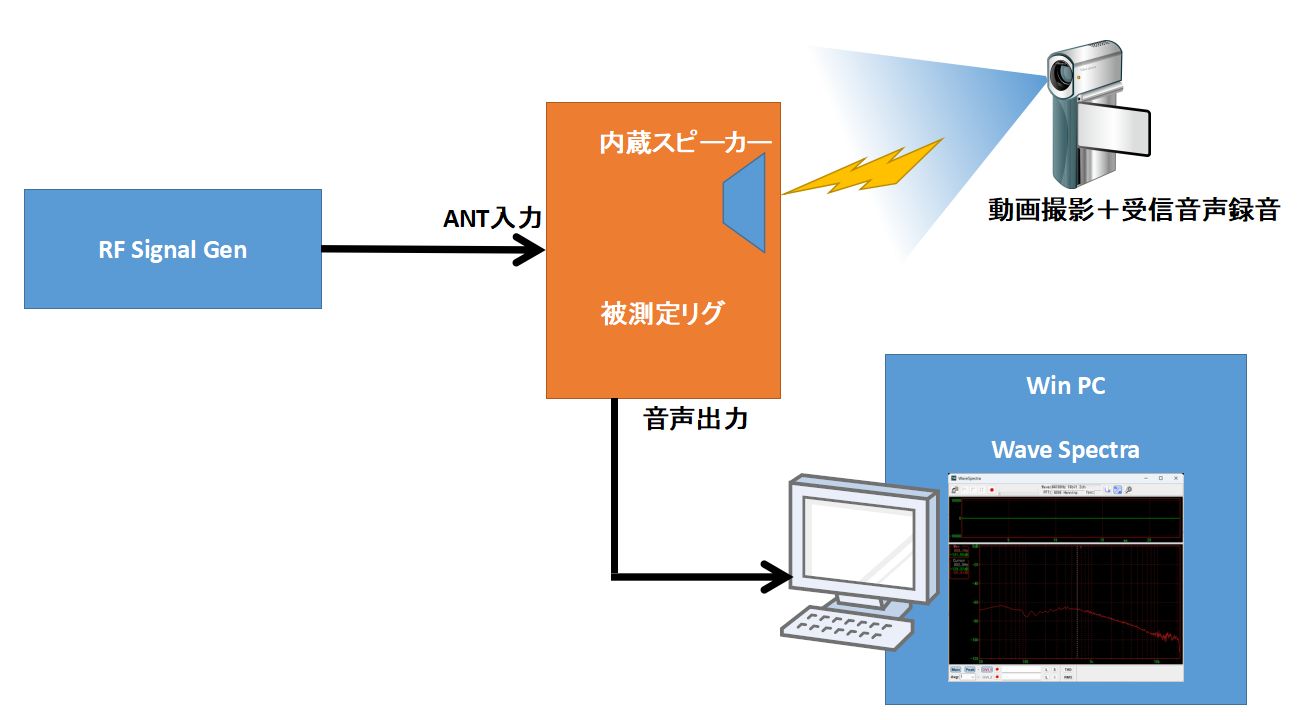

下の図のように接続します。

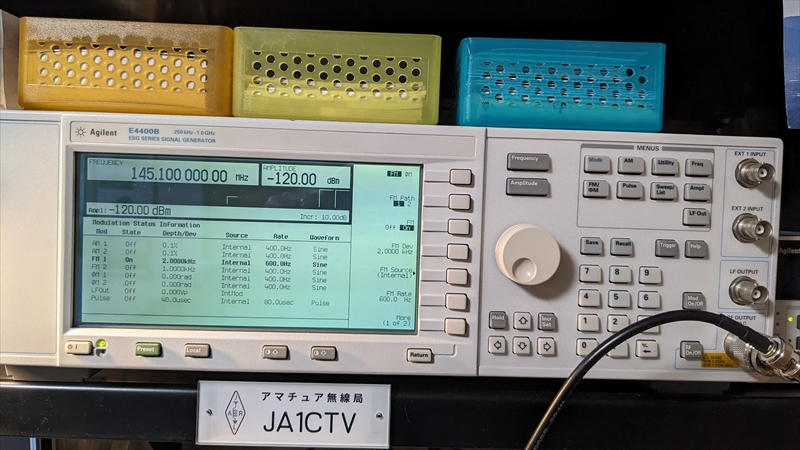

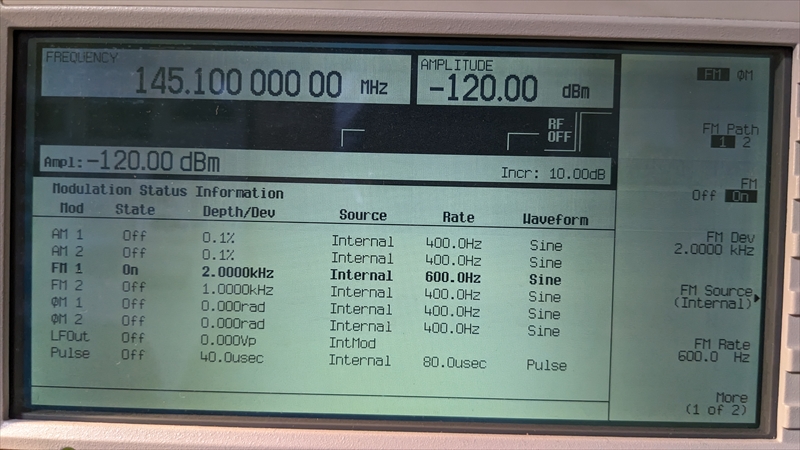

測定するリグにRFシグナルジェネレータを接続します。RF信号はFMで変調を掛けます。 Deviationは2kHzで600Hz のトーンでFM変調を掛けました。

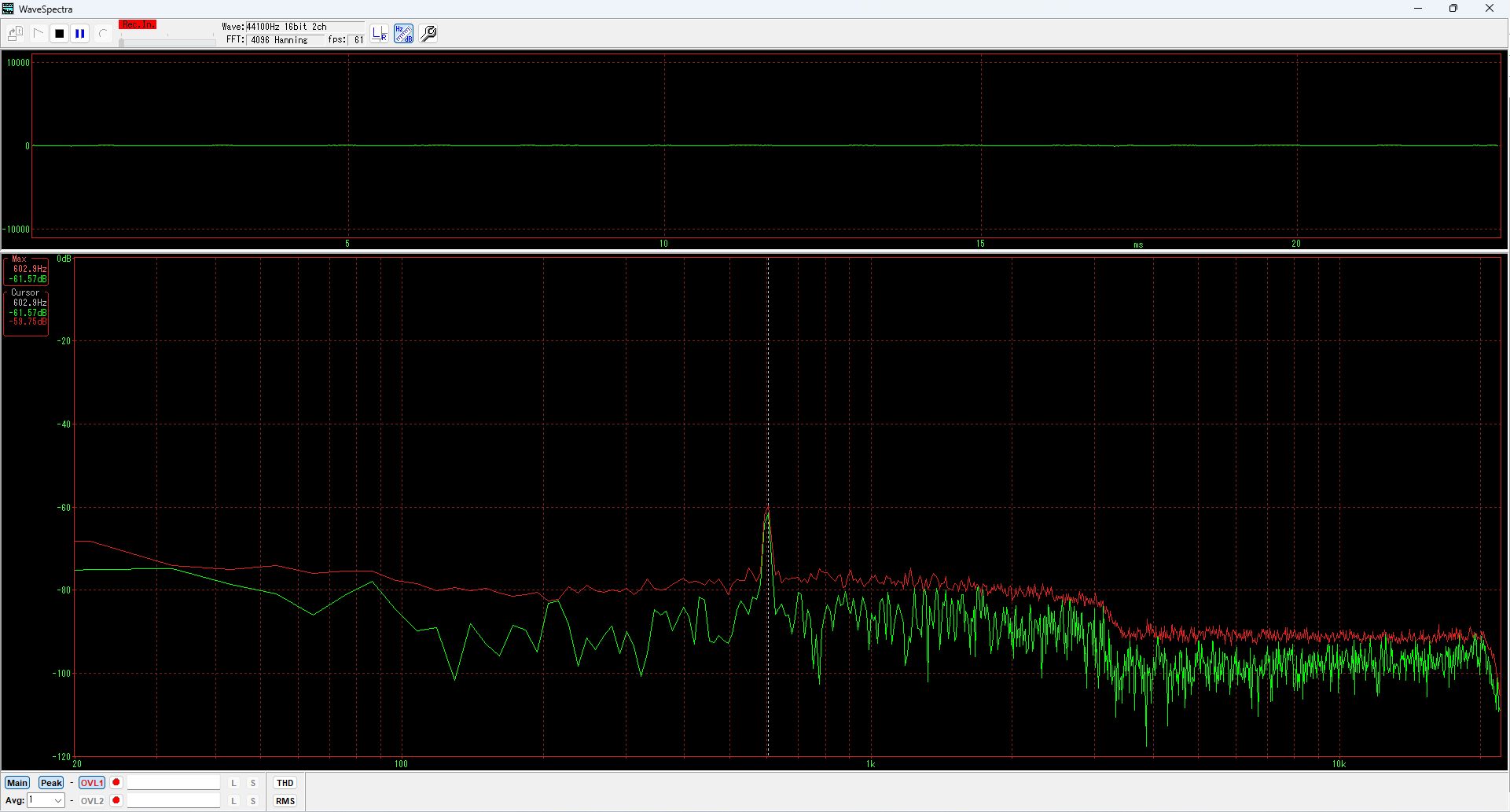

復調音声の受信状況をカメラで撮影し、受信音の録音をします。 さらにリグから出るスピーカからの音声は外来雑音が入るので音声出力をPCに直接ラインで接続し、PCではWaveSpectraを使って音声帯域のスペクトラムをモニターします。

RFシグナルジェネレータからのRF出力は -120dBmを入れ、その状態で音声出力がWaveSpectraで‐60dBとなるようにリグの音声出力を調整し、RFシグナルジェネレータからのRF出力を-125dBm, -130dBmに落としていって受信音と音声帯域での受信信号スペクトラムを測定します。

IC-705

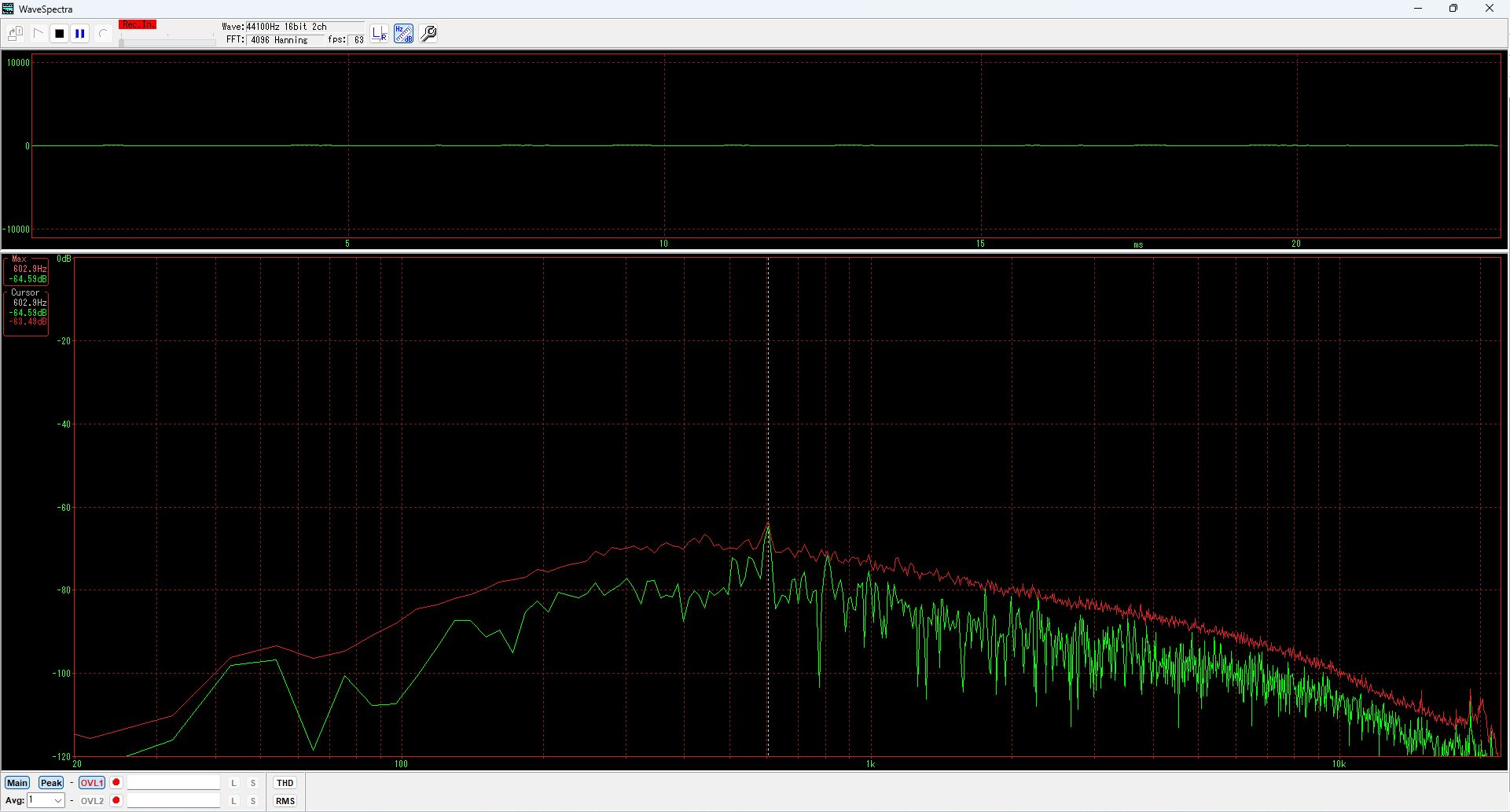

IC-705 144MHz

まずIC-705で測定してみました。 周波数は144MHz帯(145.10MHz)、モードはFMです。

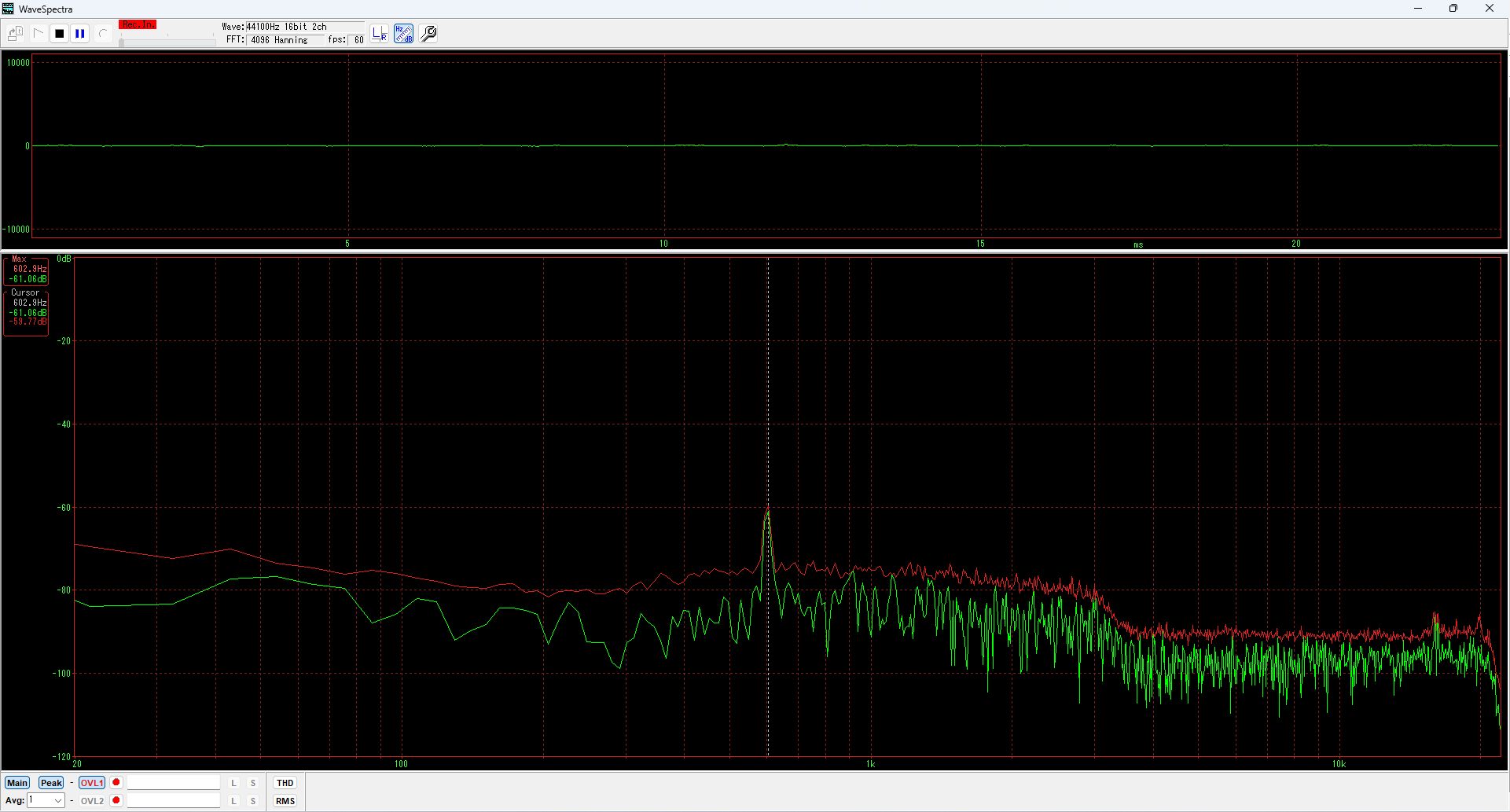

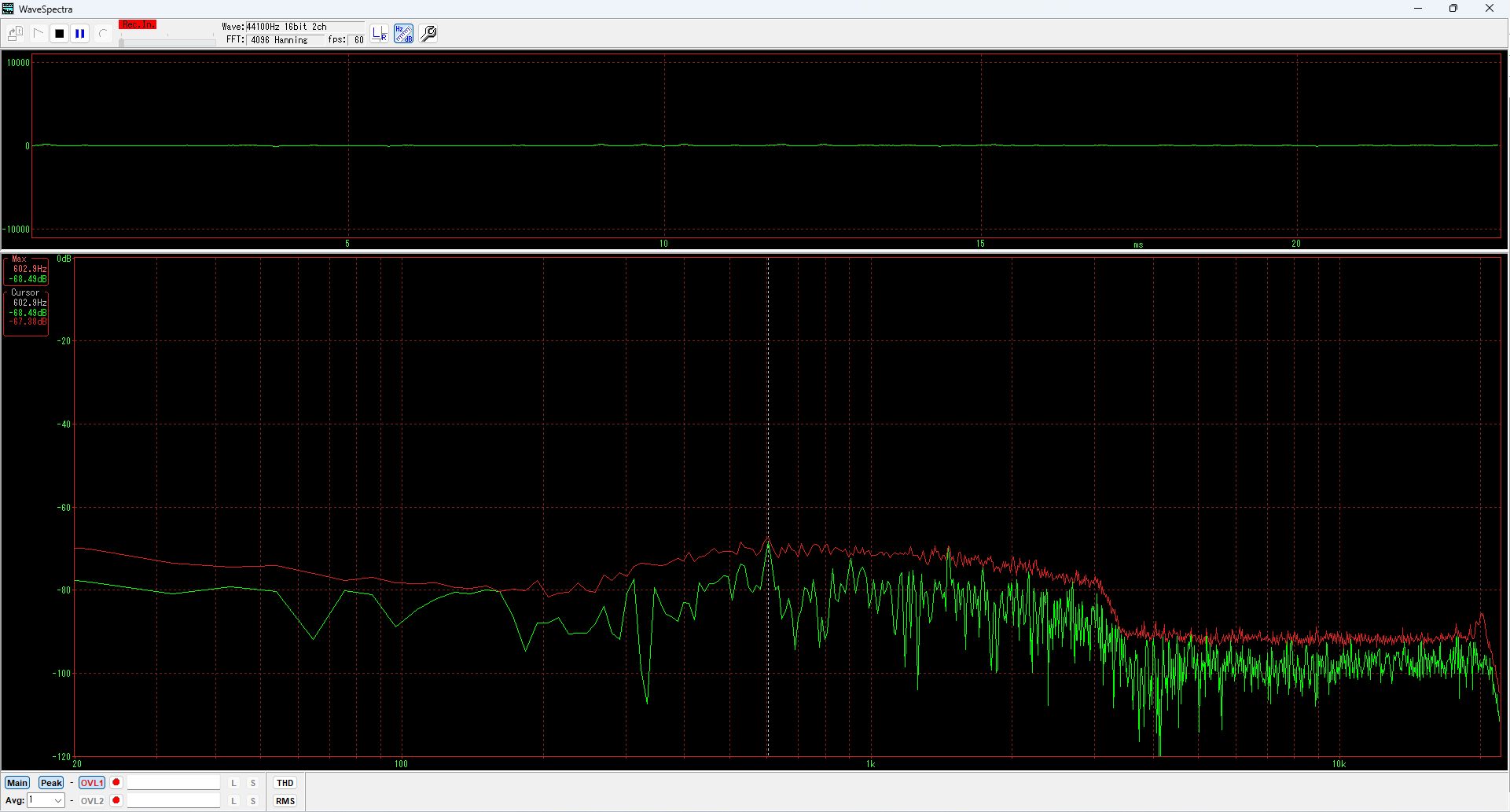

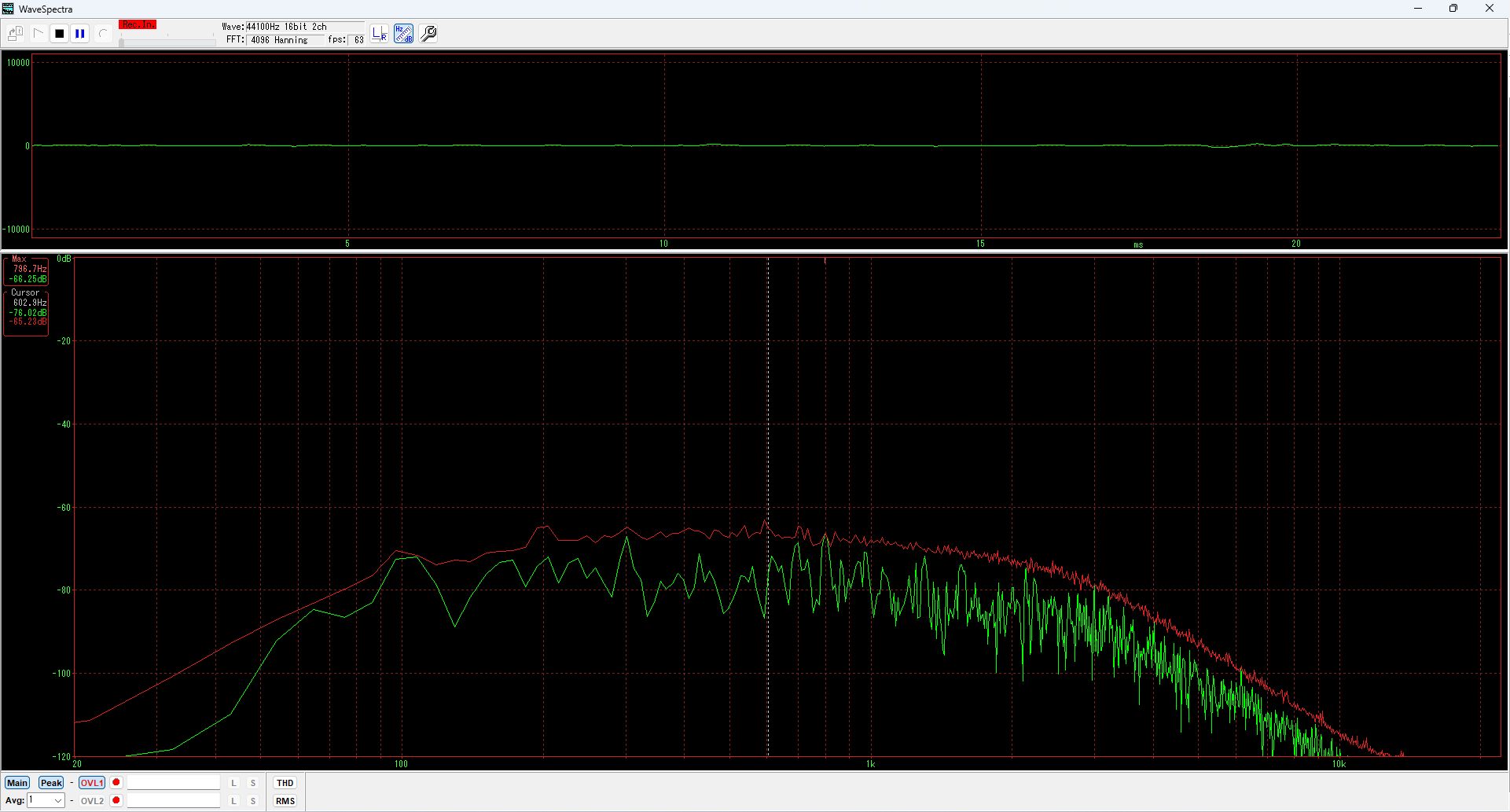

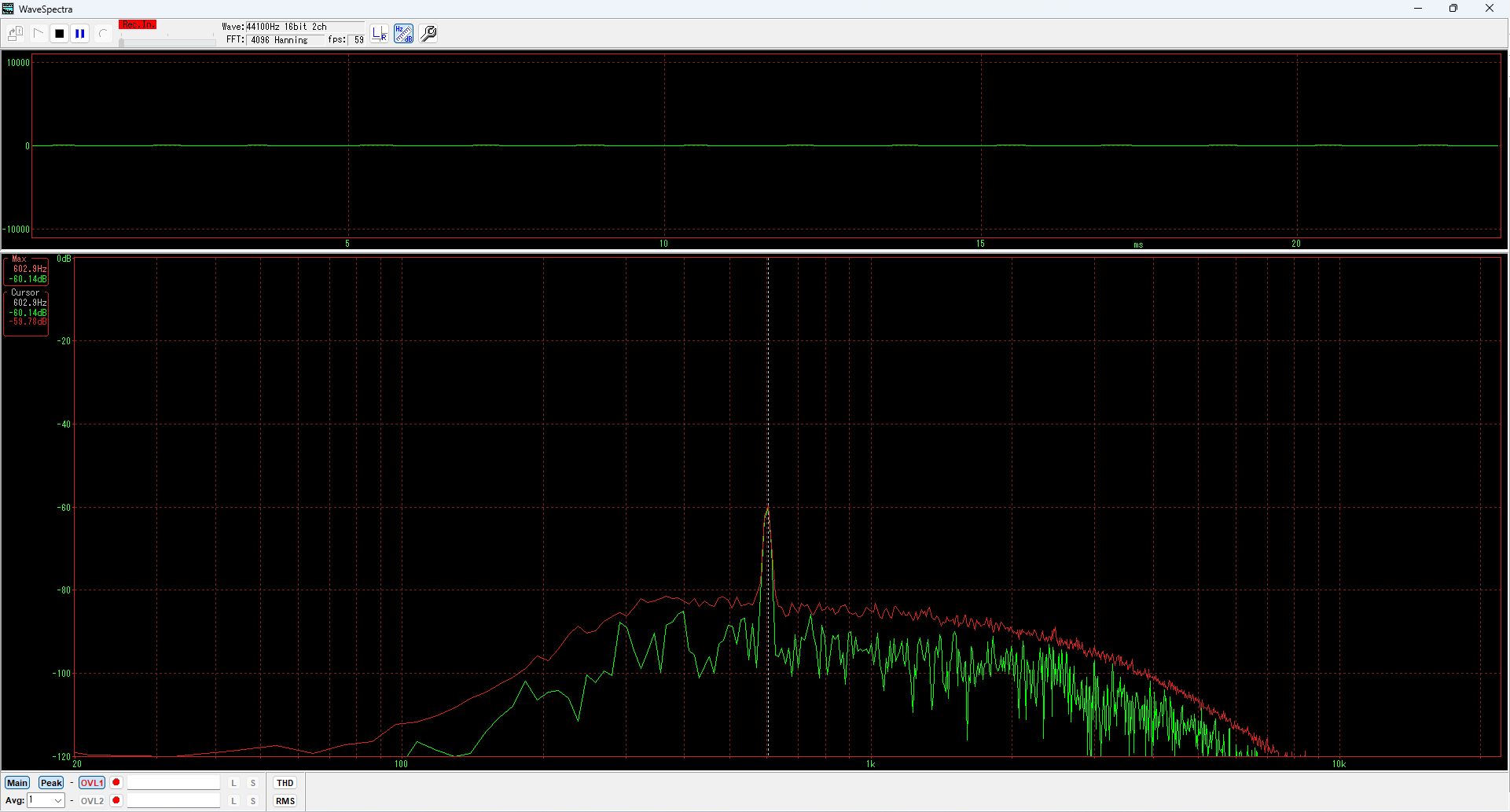

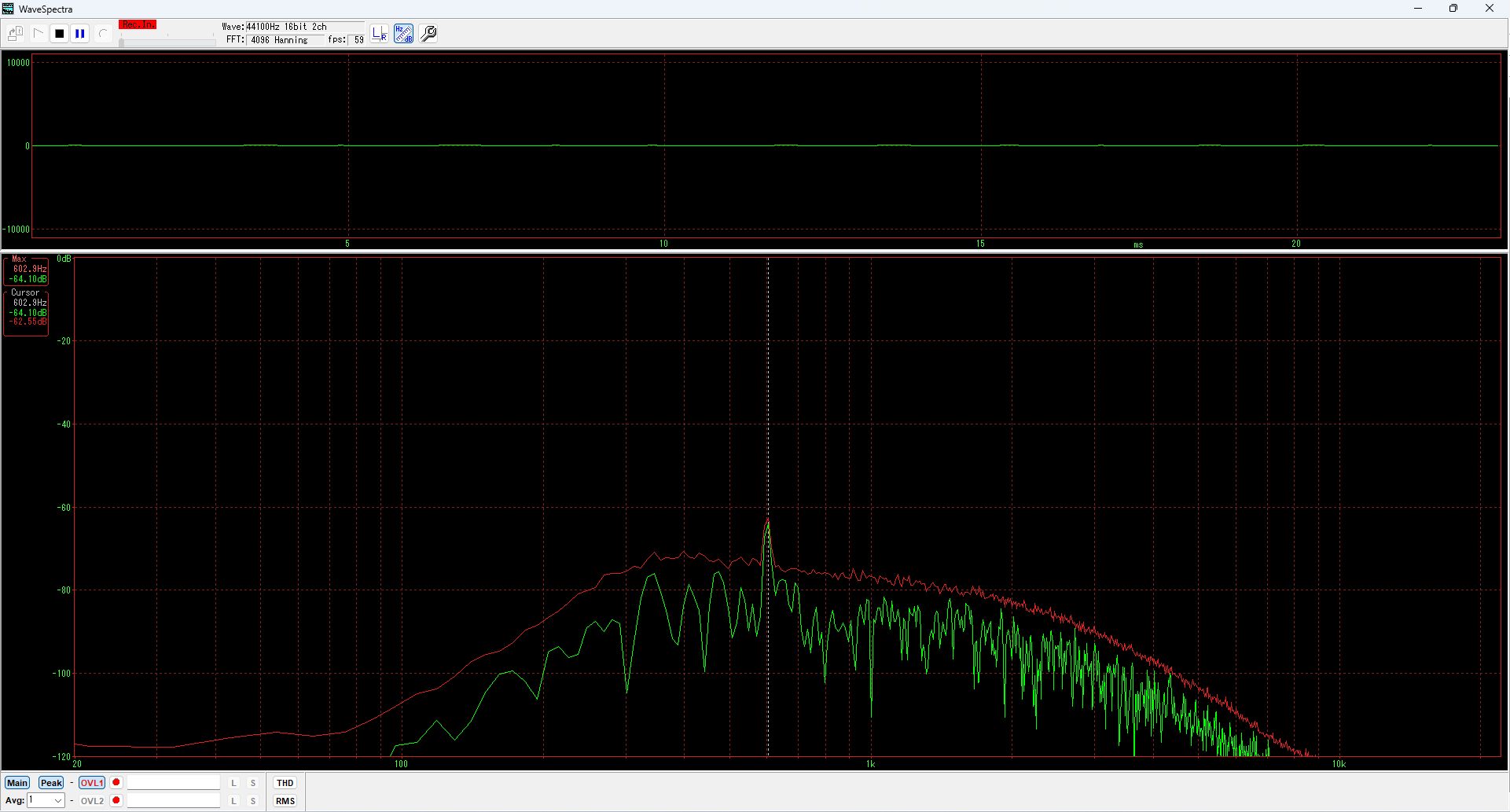

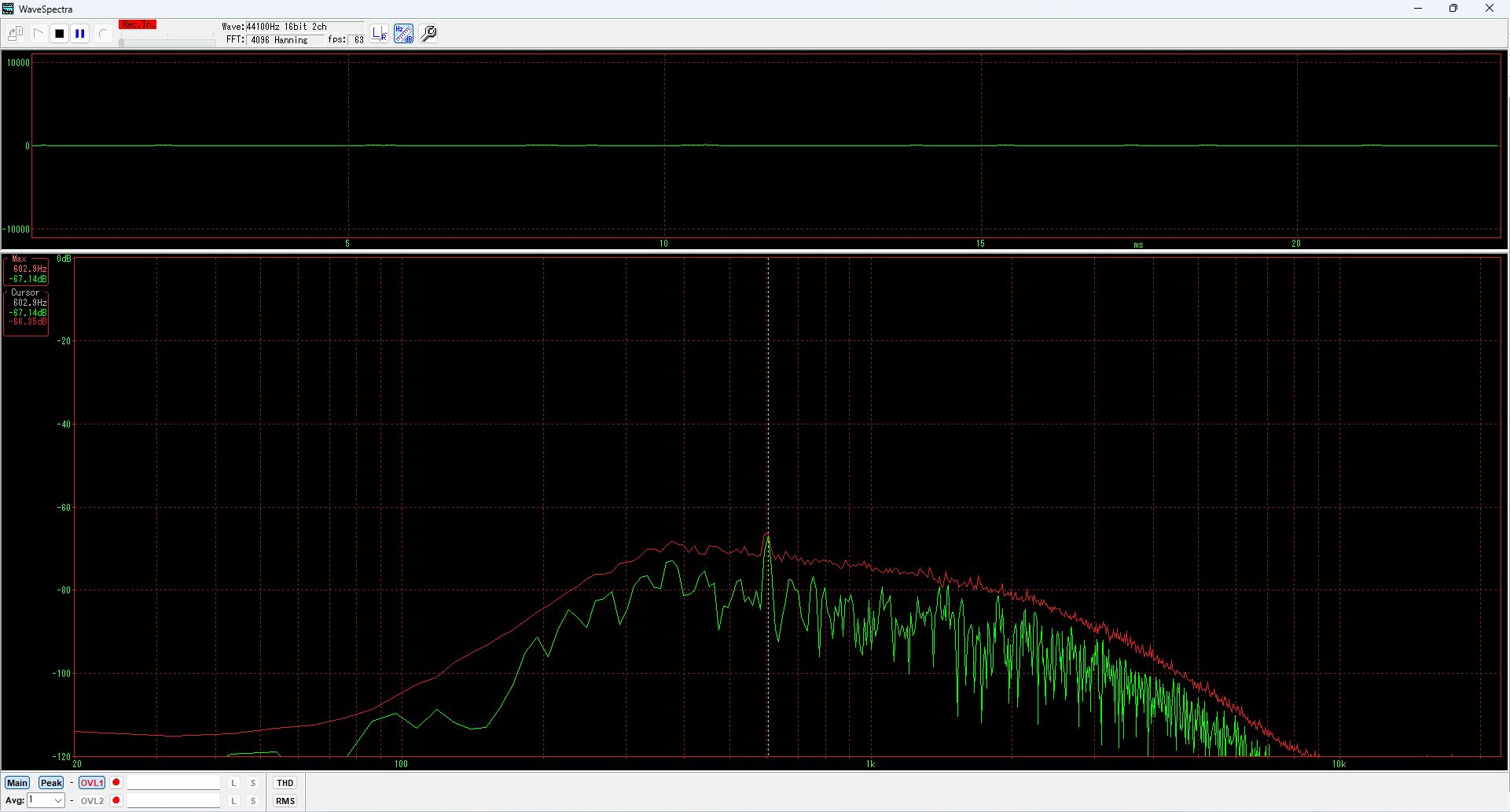

-120dBmの入力での音声スペクトラムです。 この時のWave Spectra上のレベルを‐60dBになるようにリグの出力を調整しておきます。 C/Nで22dBくらい取れているでしょうか? レゾバンもビデオバンド幅も適当ですが、すべての試験でWaveSpectraの設定は同じ条件で測定しています。

₋125dBmの場合 C/Nで13dBくらいになりました。 復調音はまだ聞こえています。 スペクトラム上にも信号が余裕で認識できます。

₋130dBmの場合 だいぶ聞き取りづらくなってきましたが、まだ聞こえています。 スペクトラム上にも信号が確認できます。 C/Nは6dBほどになりました。

この時の録画です。 最初から‐120dBm→-125dBm→-130dBmと移行していきます。

IC-705 430MHz

次にIC-705で430MHzで試験をしてみます。 条件は全く同じです。 周波数は433.10MHz、モードはFMです。

-120dBmのRF入力でのIC-705からの音声スペクトラムです。 この時のWave Spectra上のレベルを‐60dBになるようにリグの出力を調整しておきます。 C/Nで20dBくらいです。

₋125dBmの場合 C/Nで12dBくらいになりました。 復調音はまだ聞こえています。

₋130dBmの場合 だいぶ聞き取りづらくなってきましたがスペクトラム上は信号が認識できます。 C/Nは4dBほどになりました。

この時の録画です。 最初から‐120dBm→-125dBm→-130dBmと移行していきます。

ID-5100

ID-5100 144MHz

次はICOMのモービル機ID-5100で感度試験をやってみました。 いままで使ってみて私はこのリグは結構感度が良いと思っています。

条件は同じです。 周波数は145.10MHz、モードはFMです。

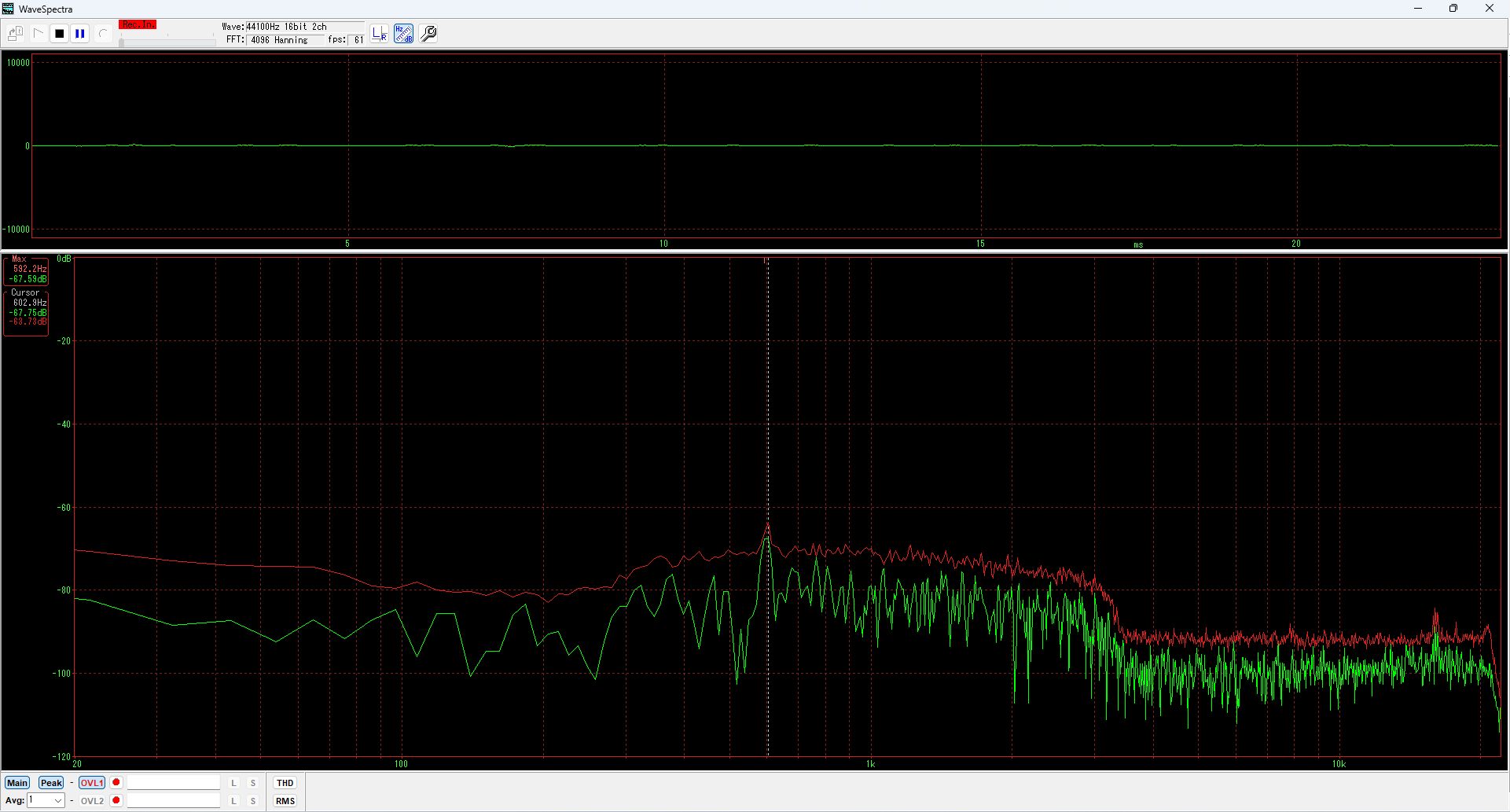

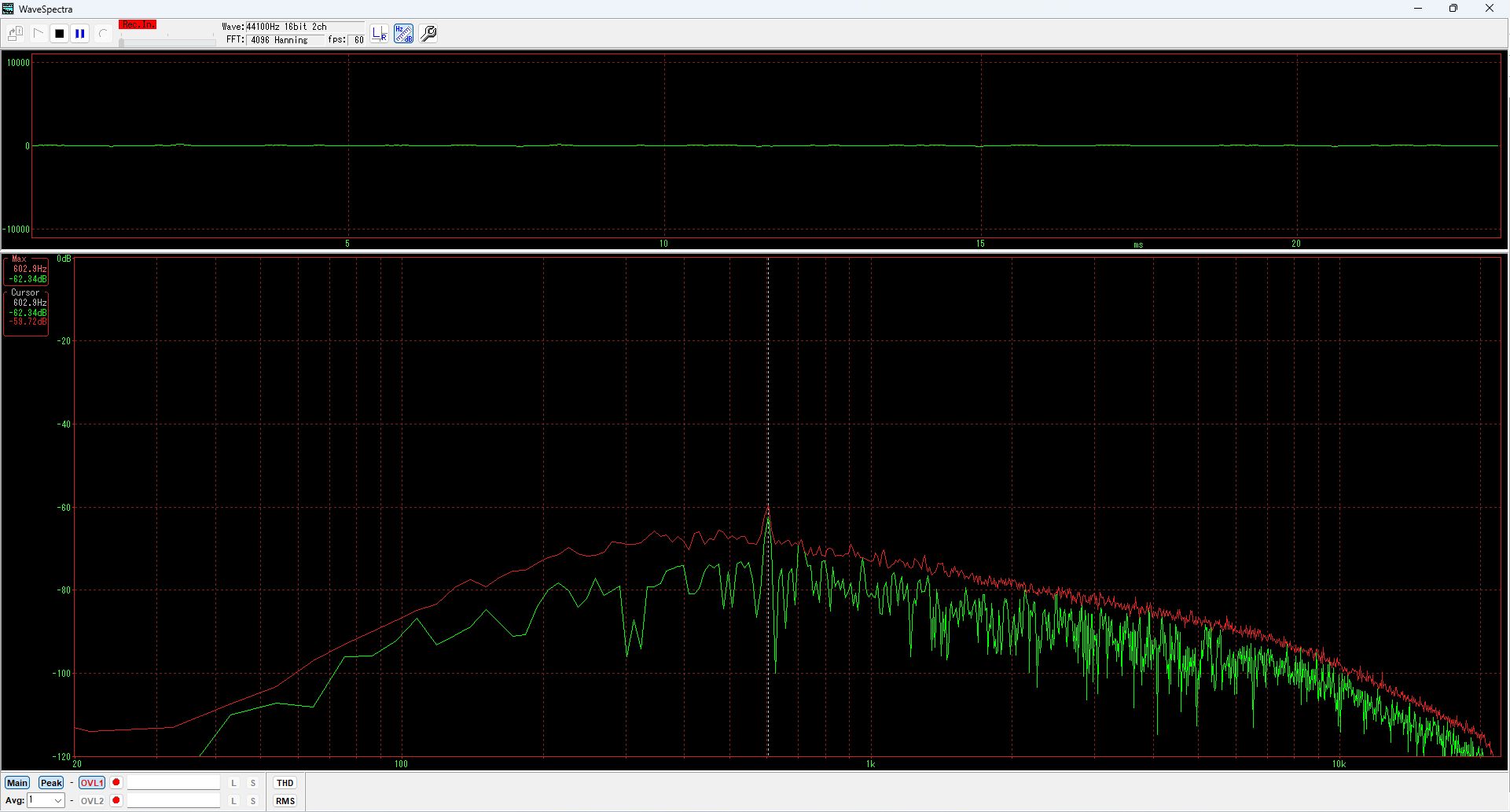

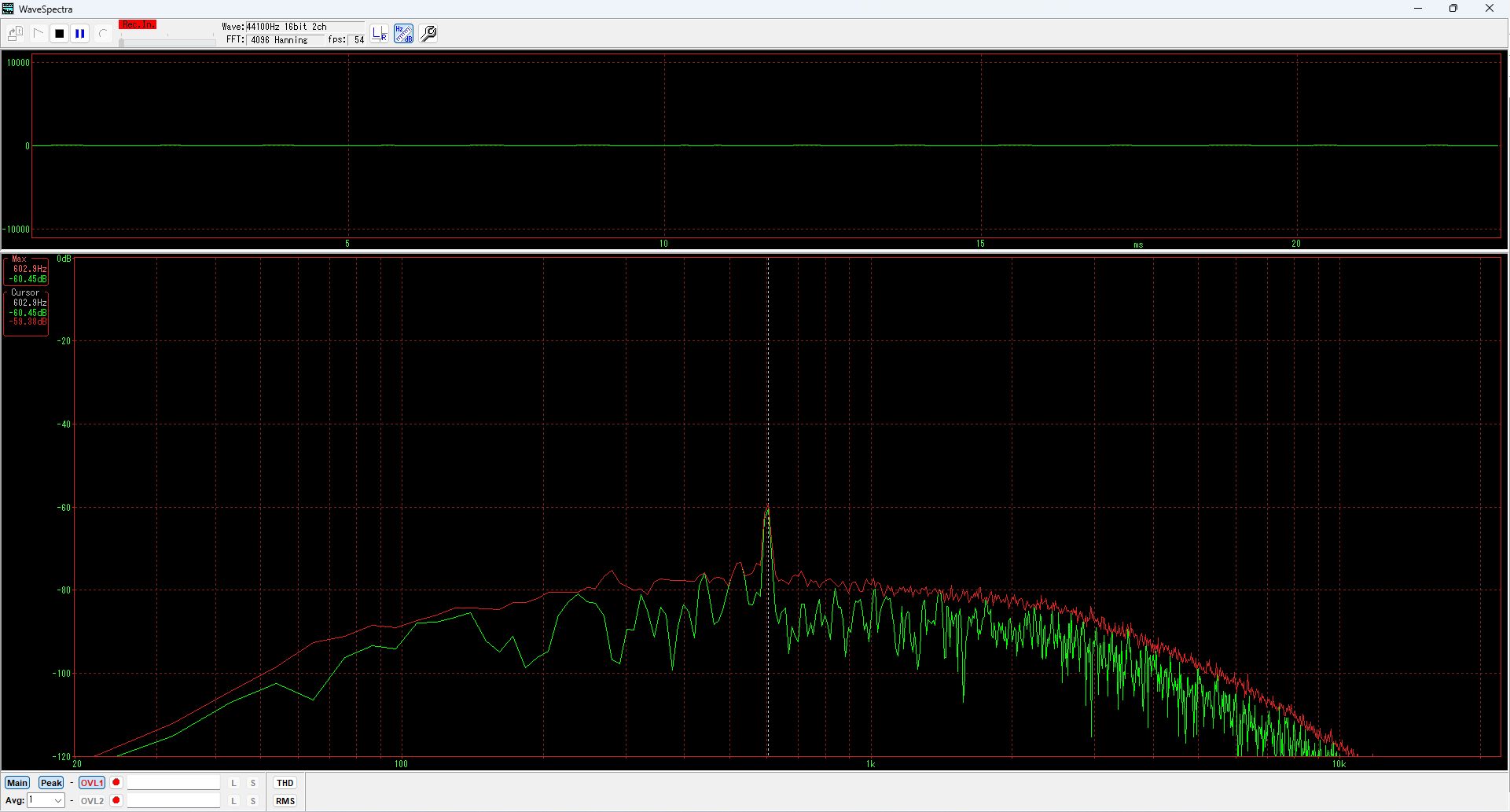

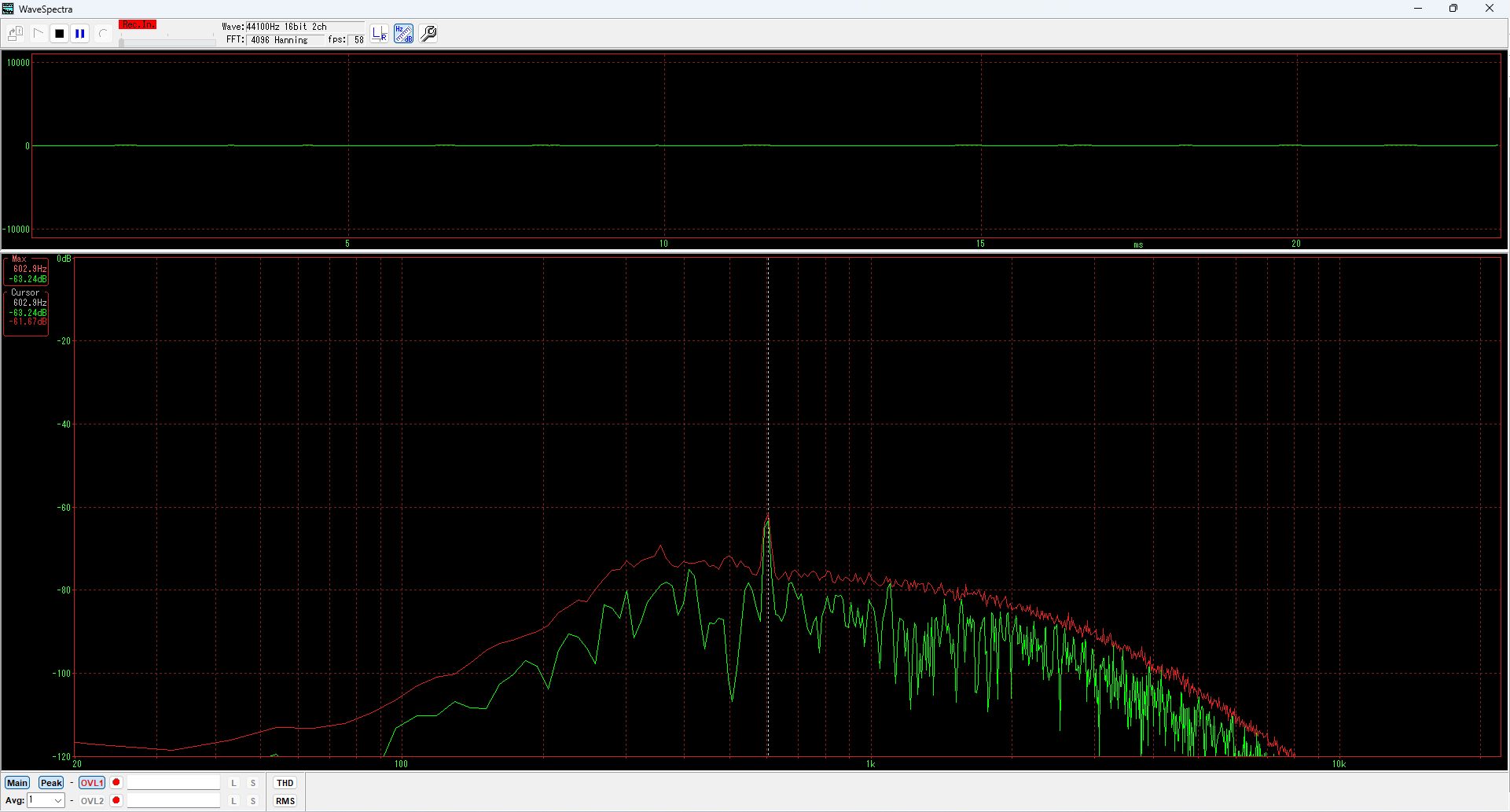

-120dBmの入力での音声スペクトラムです。 この時のWave Spectra上のレベルを‐60dBになるようにリグの出力を調整しておきます。 C/Nで20dBくらいです。

-125dBmの場合 C/Nで13dBくらいになりました。 復調音はまだ聞こえています。

-130dBmの場合 だいぶ聞き取りづらくなってきましたがスペクトラム上は信号が認識できます。 C/Nは5dBほどになりました。

この時の録画です。 最初から‐120dBm→-125dBm→-130dBmと移行していきます。

ID-5100 430MHz

次は同じID-5100で430MHzについて試験をやってみます。 条件は同じです。 周波数は433.10MHz、モードはFMです。

-120dBmの入力での音声スペクトラムです。 この時のWave Spectra上のレベルを‐60dBになるようにリグの出力を調整しておきます。 C/Nで20dBくらいです。

-125dBmの場合 C/Nで11dBくらいになりました。 復調音はまだ聞こえています。

-130dBmの場合 だいぶ聞き取りづらくなってきましたがスペクトラム上は信号が認識できます。 C/Nは5dBほどになりました。

この時の録画です。 最初から‐120dBm→-125dBm→-130dBmと移行していきます。

IC-9700

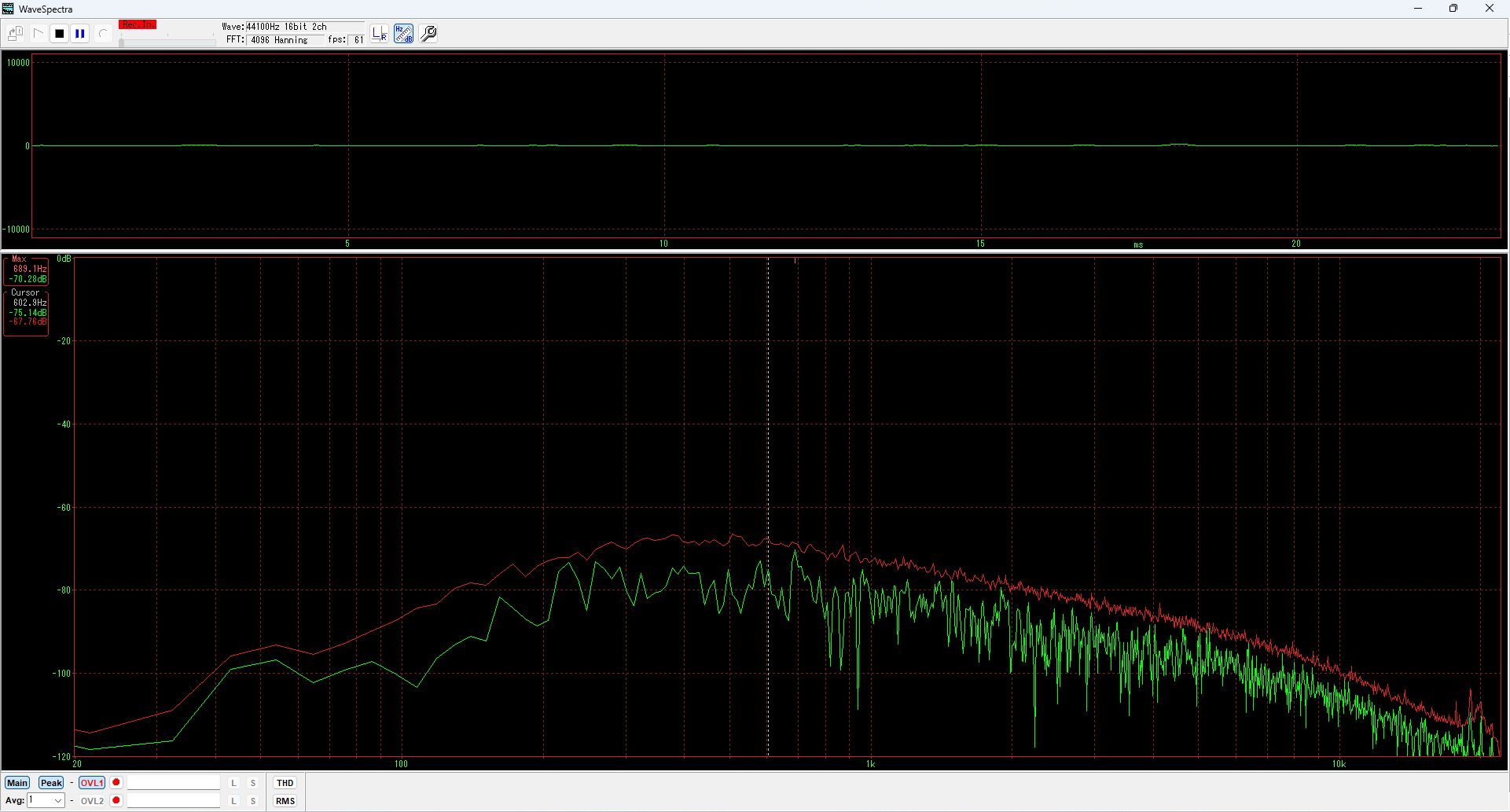

IC-9700 144MHz

次はICOMのVUHFのフラッグシップ機であるIC-9700で感度試験をやってみました。 実は私はこのリグのFMでの感度はあまり期待していません。 時にはID-5100のほうが良く聞こえる場合があるためです。 ただしSSBやCWの感度はまたFMとは違いますので、その点ではやはりVUHFのオールモード機としての意味はあると思います。

条件は同じです。 周波数は145.10MHz、モードはFMです。

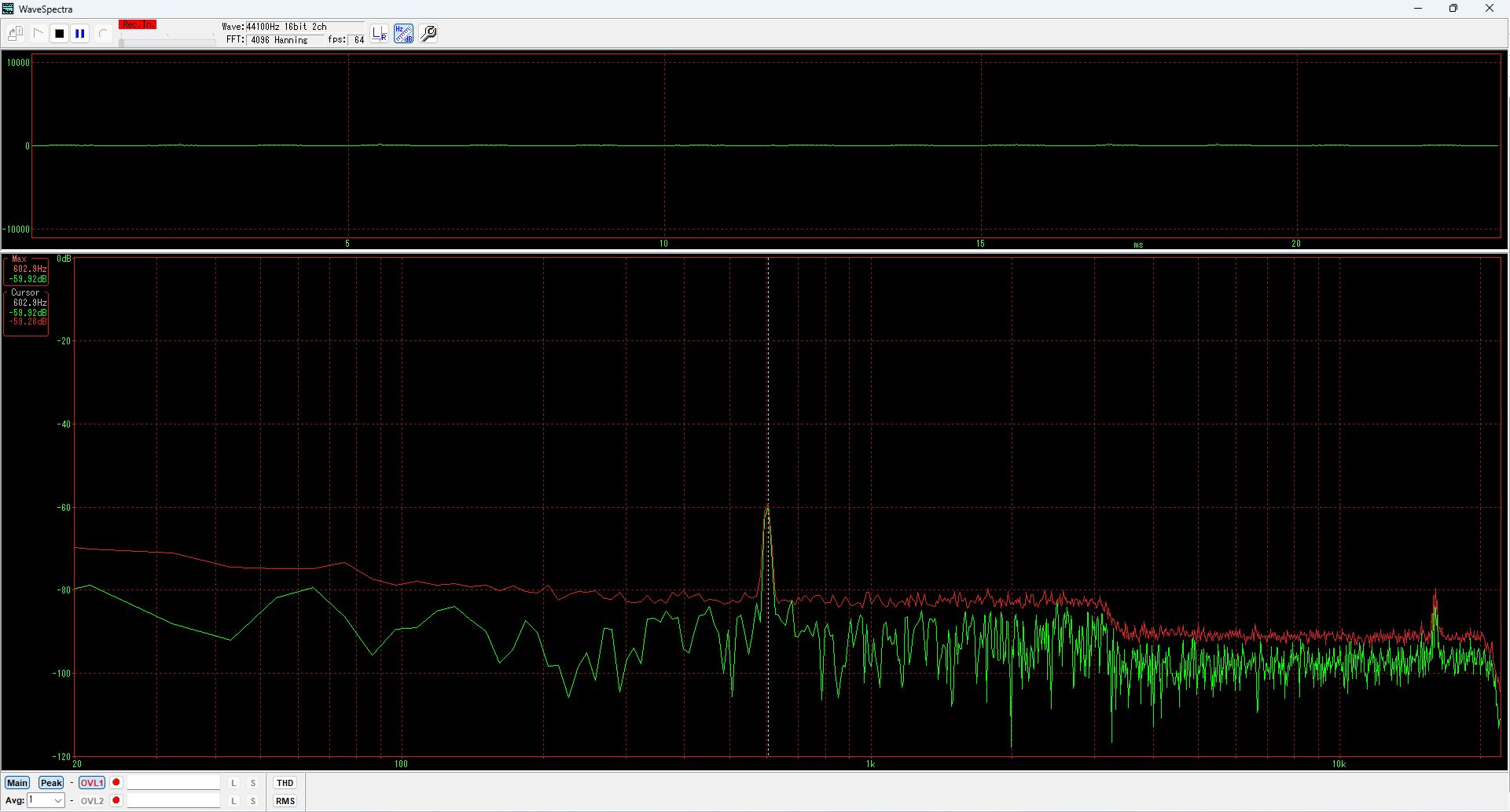

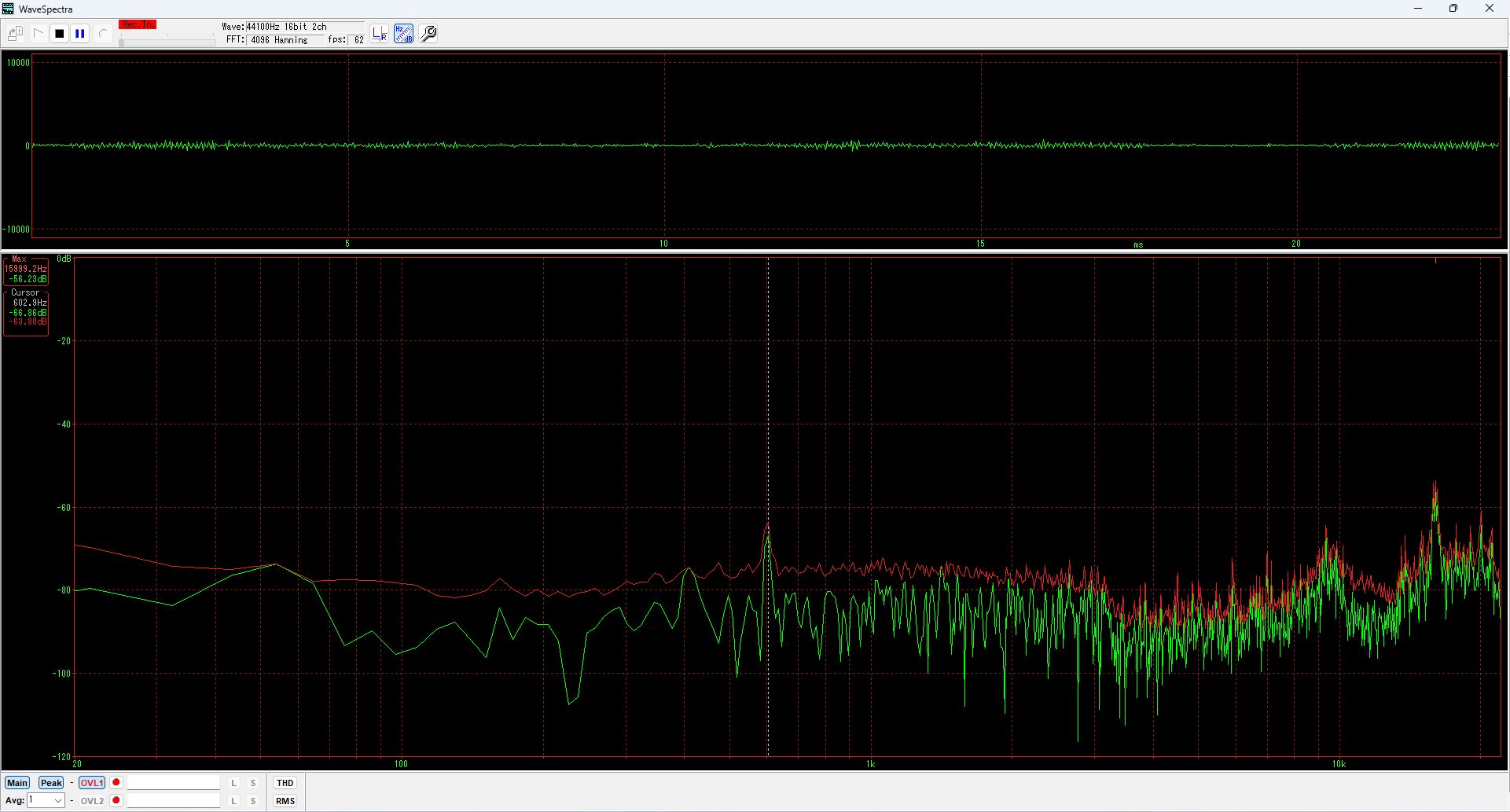

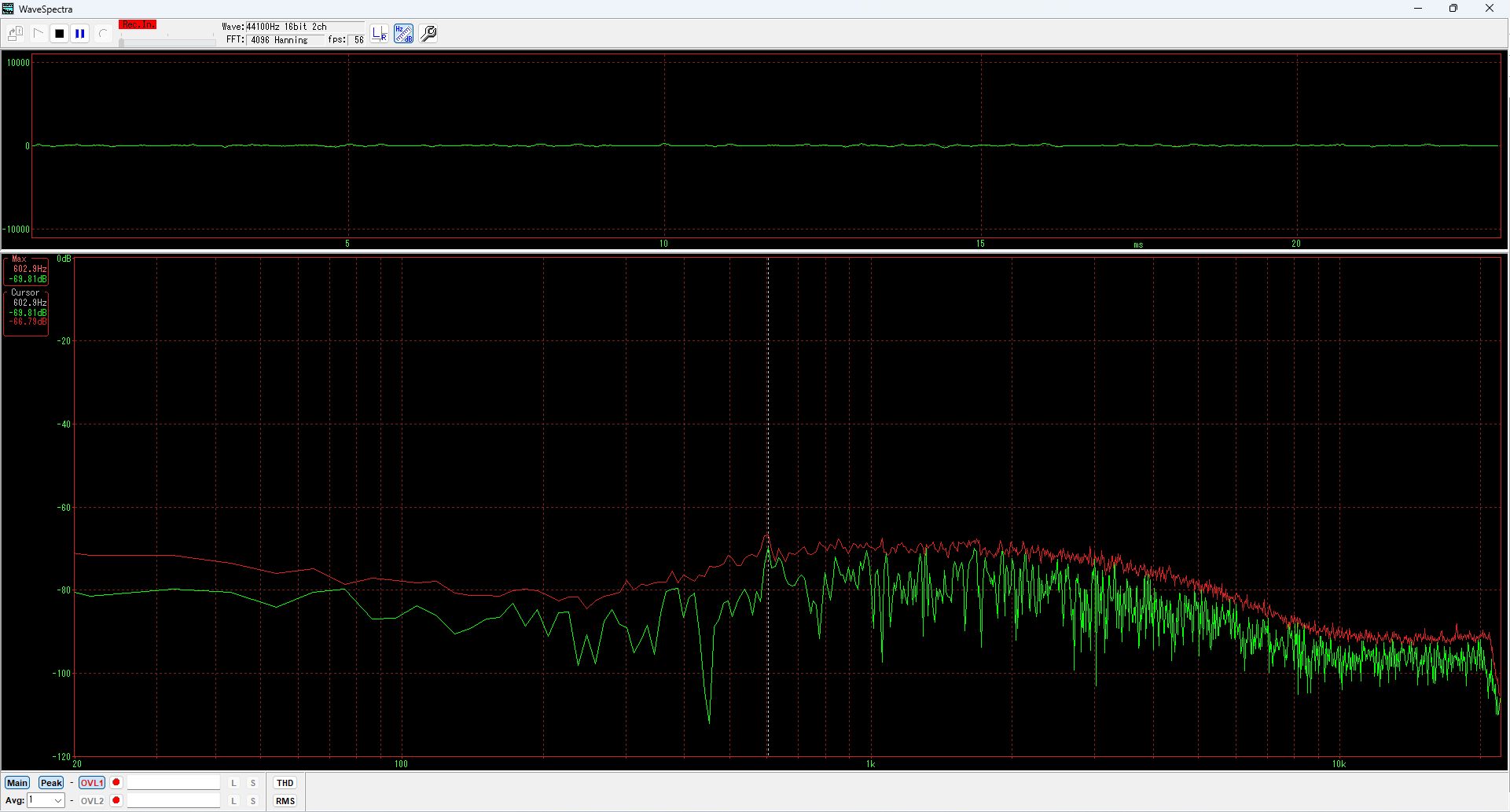

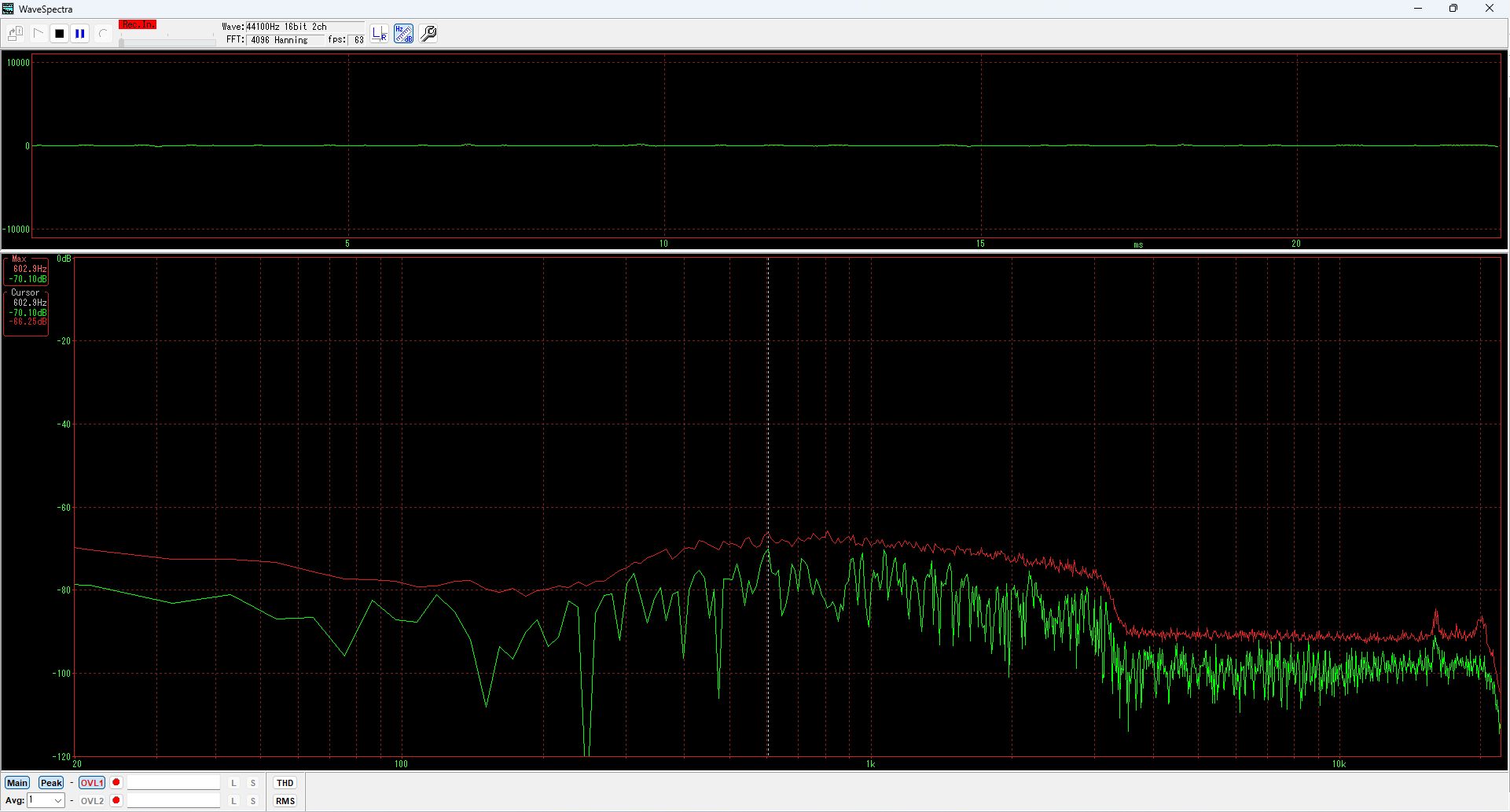

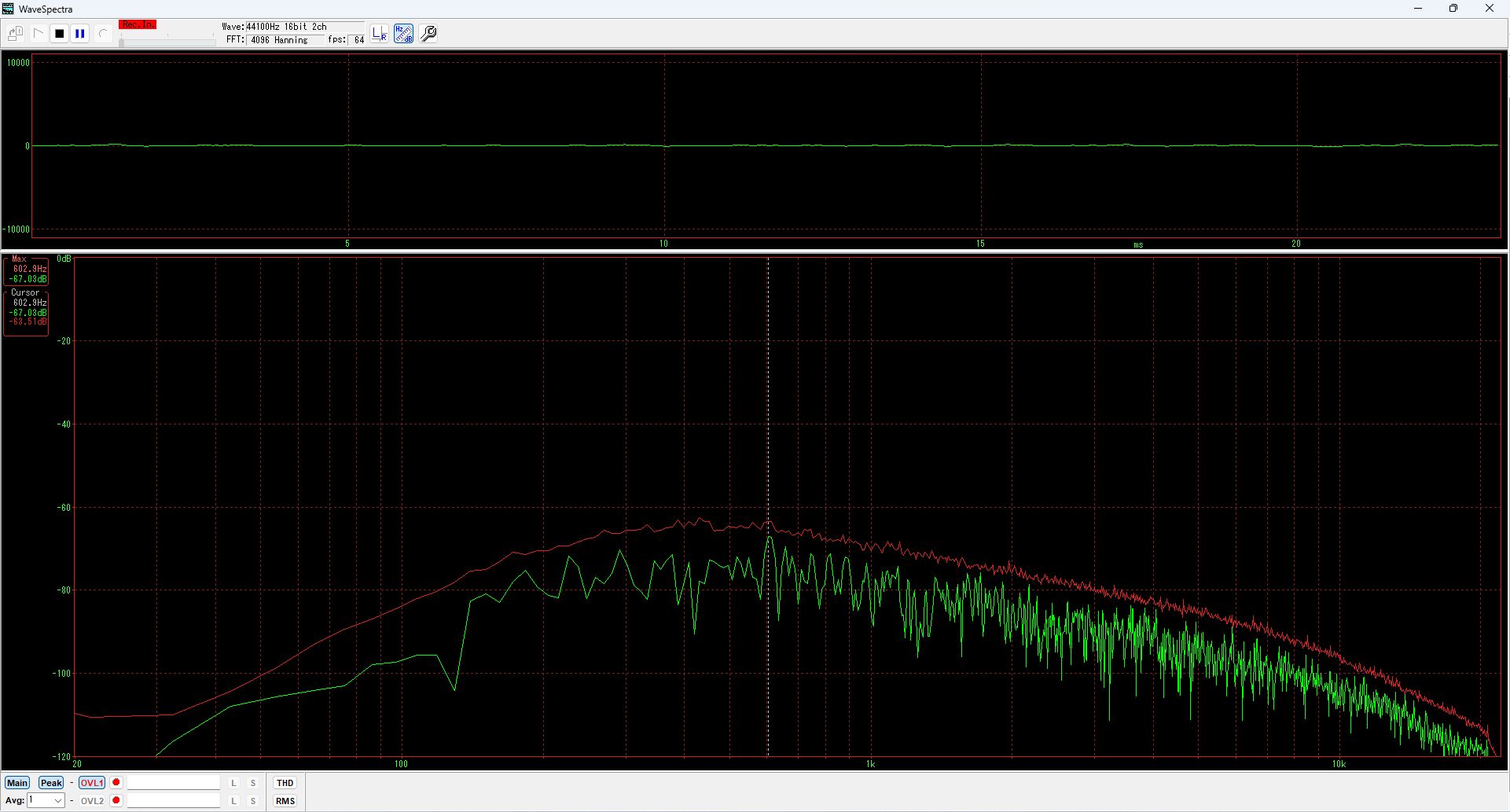

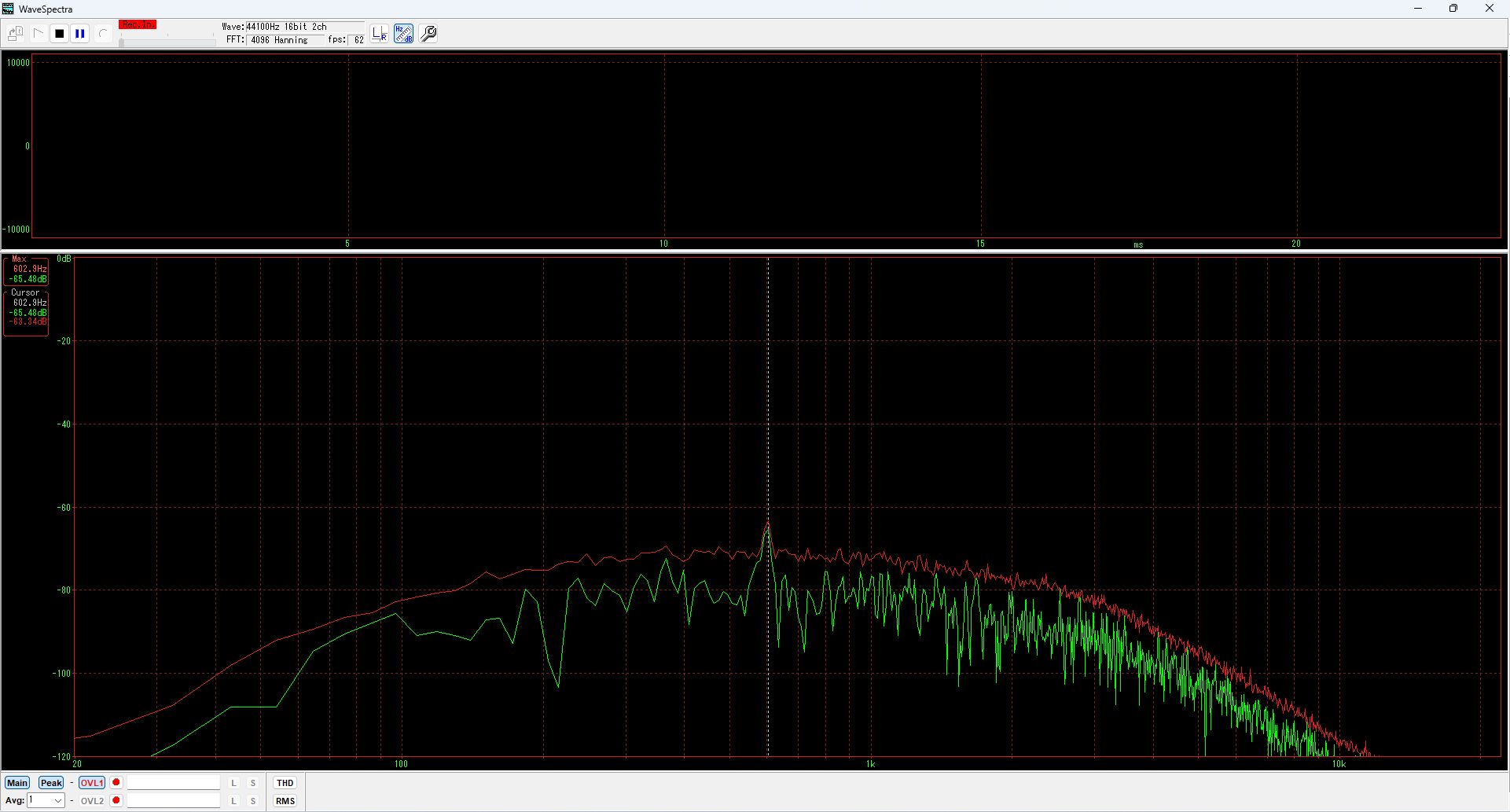

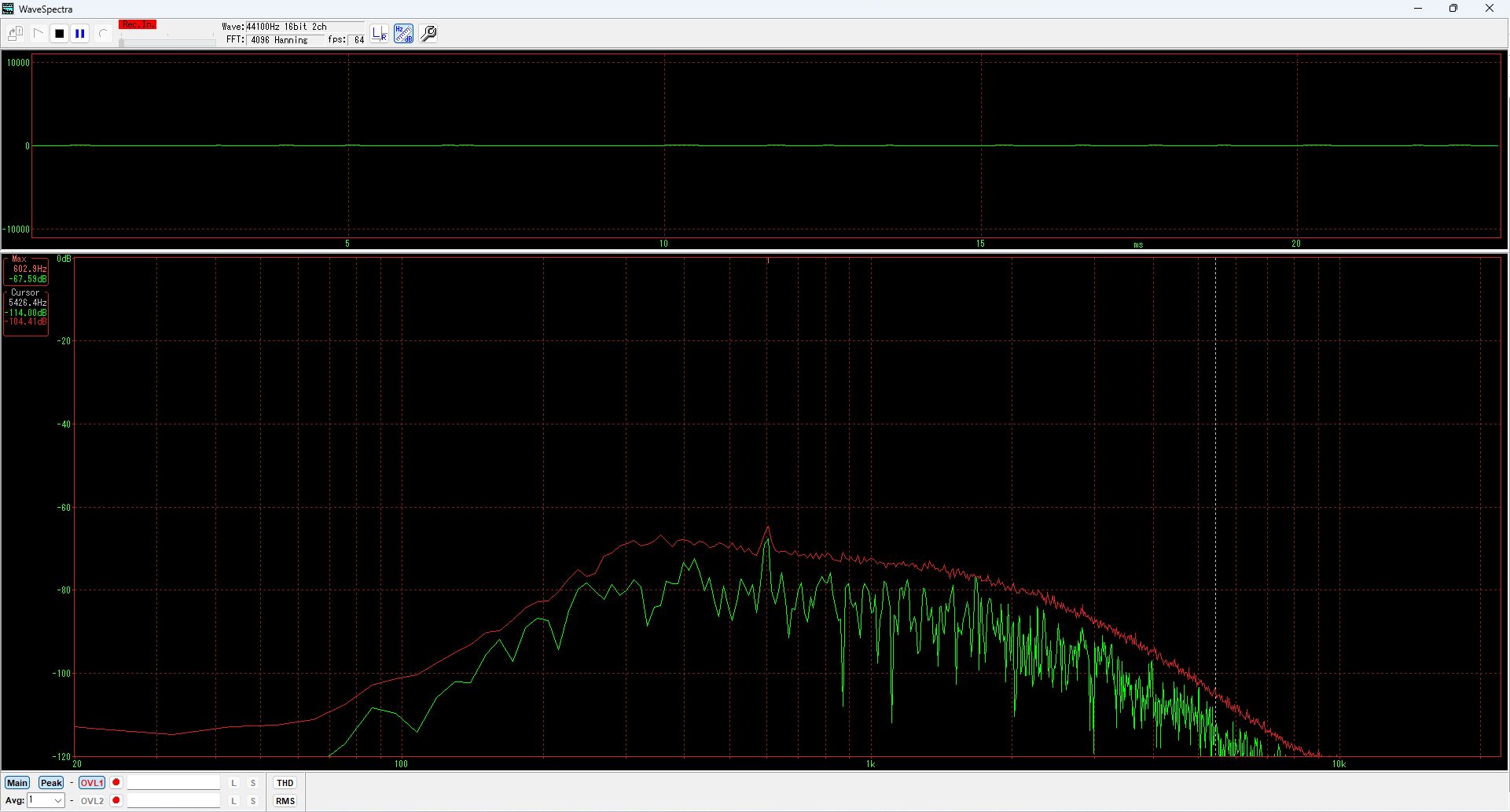

-120dBmの入力での音声スペクトラムです。 この時のWave Spectra上のレベルを‐60dBになるようにリグの出力を調整しておきます。 C/Nで15dBくらいです。

-125dBmの場合 C/Nで7dBくらいになりました。 復調音はまだ聞こえています。

-130dBmの場合 ほとんど聞き取れないくらいになってしまいました。 スペクトラム上でも信号が認識できません。 C/Nはほぼ0dBになってしまいました。

この時の録画です。 最初から‐120dBm→-125dBm→-130dBmと移行していきます。

IC-9700 430MHz

次は同じIC-9700で430MHzについて試験をやってみます。 条件は同じです。 周波数は433.10MHz、モードはFMです。

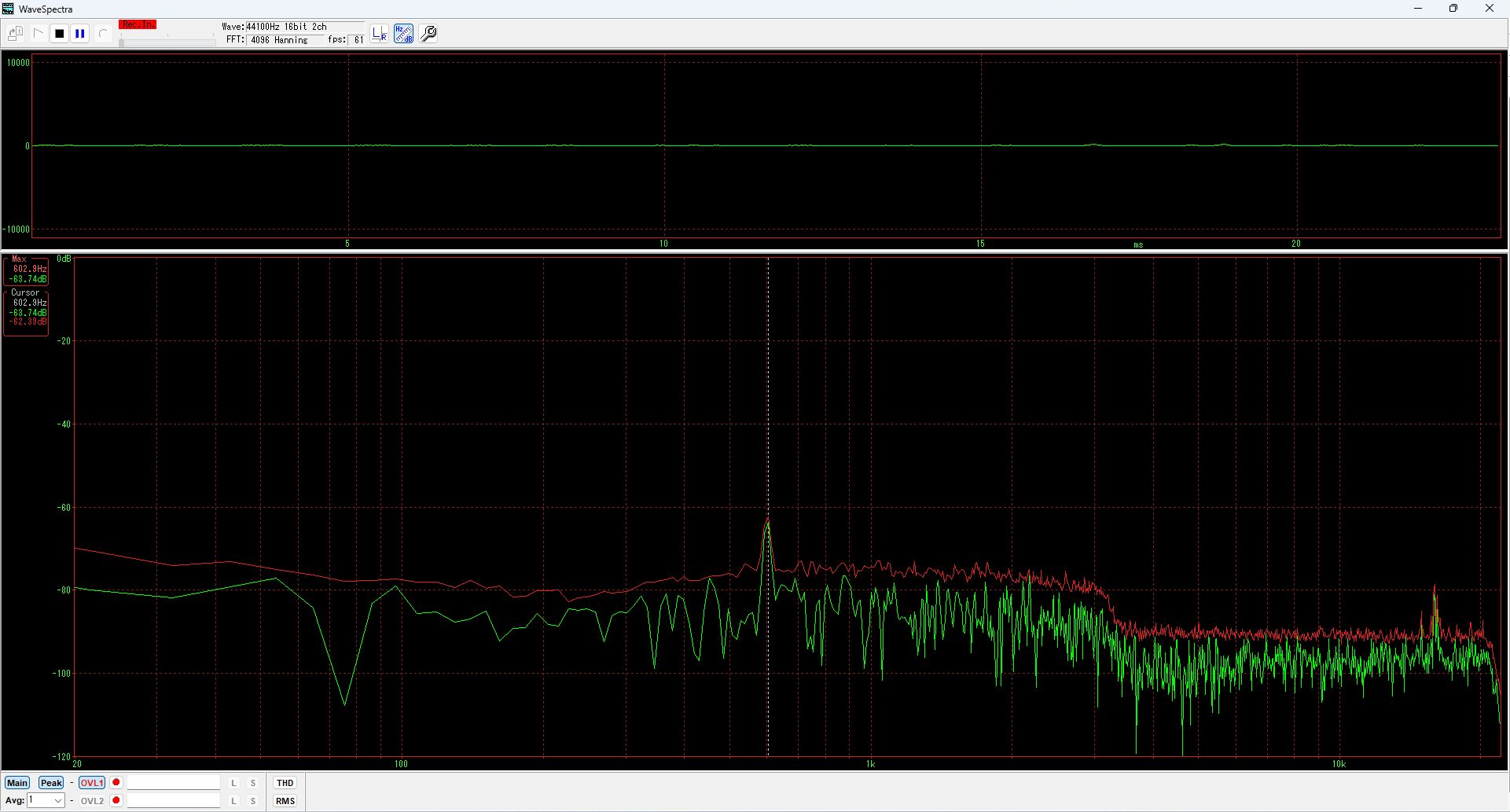

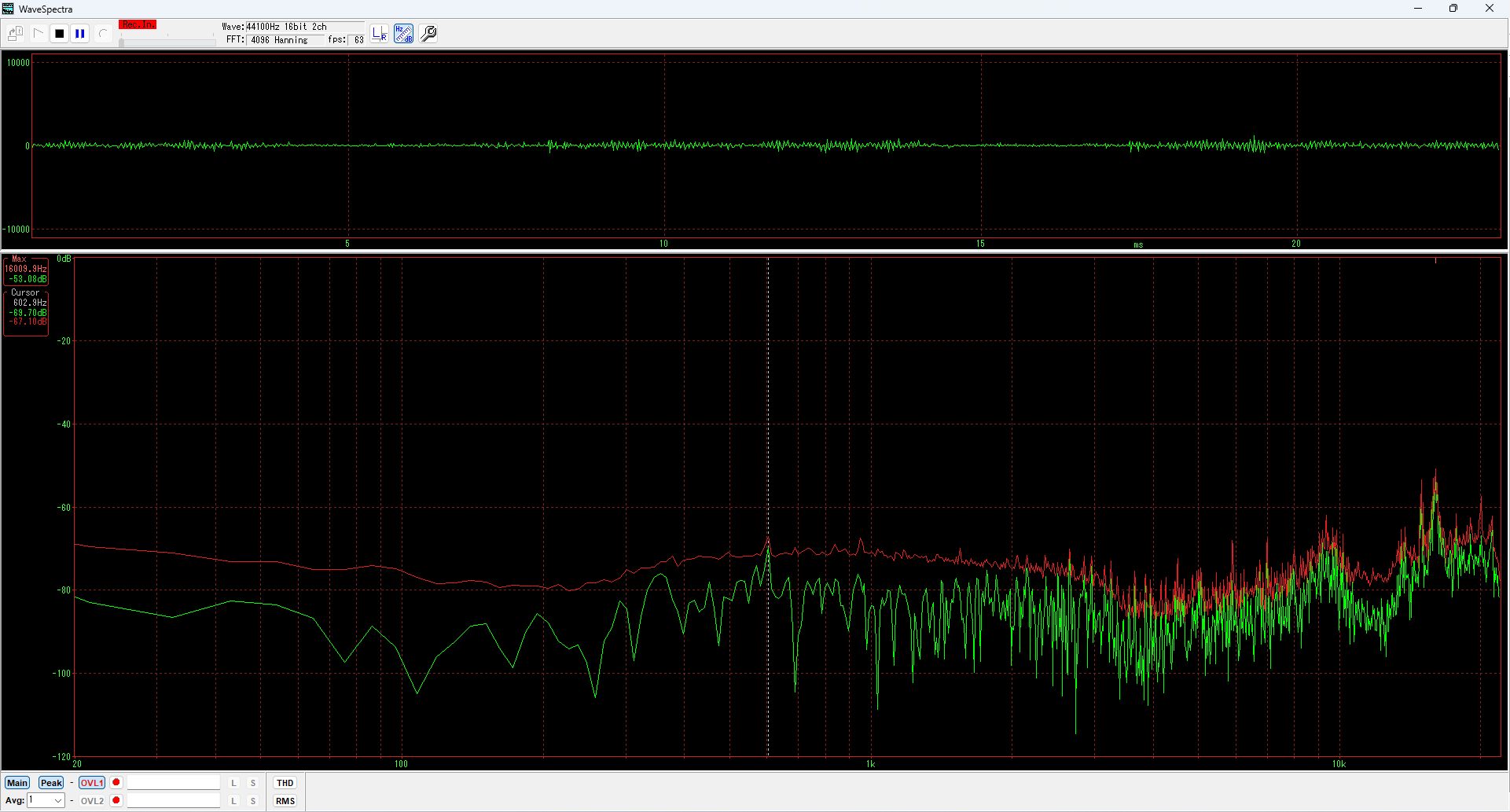

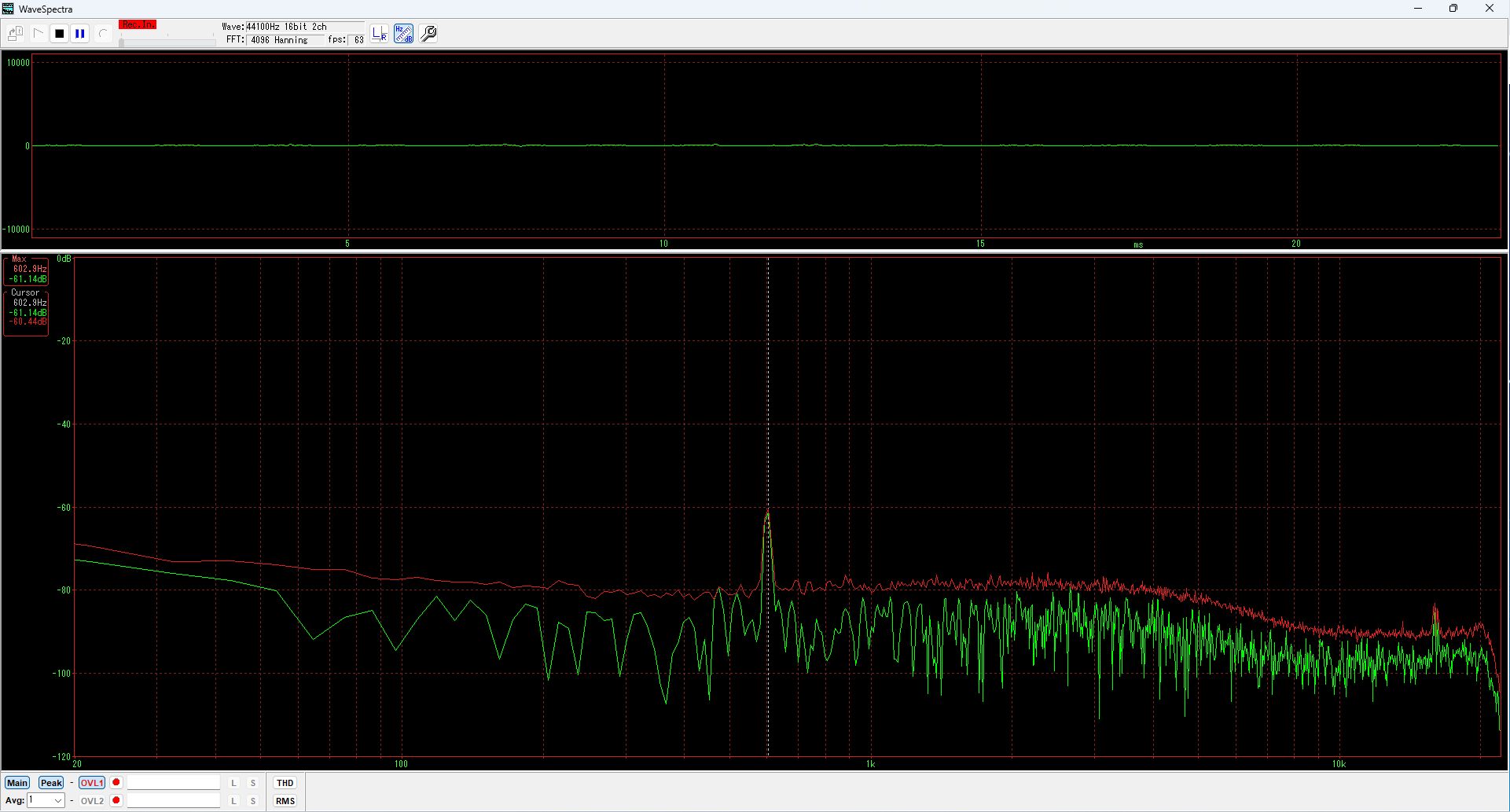

-120dBmの入力での音声スペクトラムです。 この時のWave Spectra上のレベルを‐60dBになるようにリグの出力を調整しておきます。 C/Nで17dBくらいです。

-125dBmの場合 C/Nで7dBくらいになりました。 復調音はまだ聞こえています。

-130dBmの場合 だいぶ聞き取りづらくなってきました。 スペクトラム上はかろうじて信号が認識できます。 C/Nはほぼ0~3dBほどになりました。

この時の録画です。 最初から‐120dBm→-125dBm→-130dBmと移行していきます。

FT-817ND

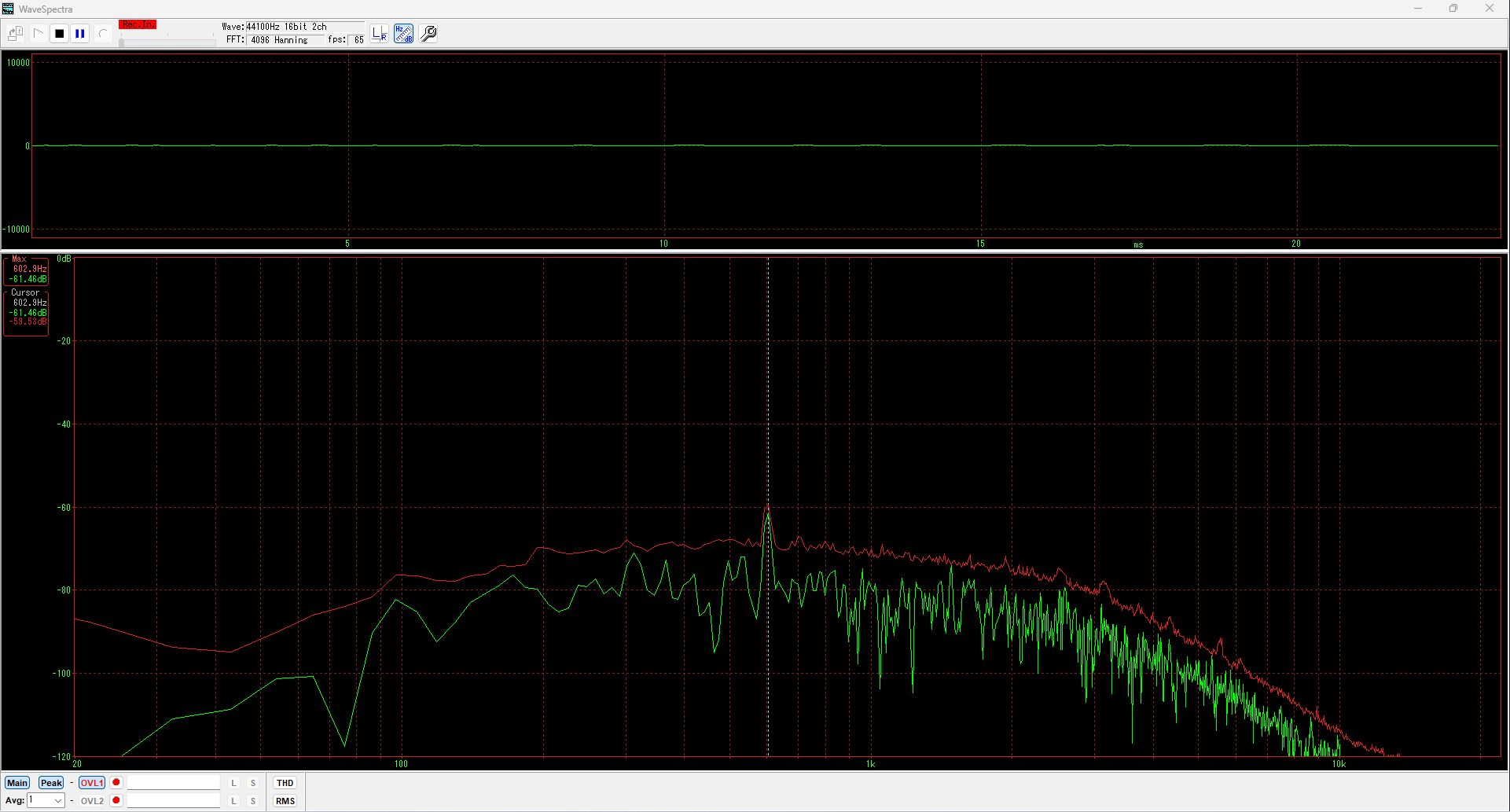

FT-817ND 144MHz

次はYaesuのポータブル機FT-817NDで感度試験をやってみました。 このリグでは多くの山に登りSOTA運用も楽しみました。 いまではほとんど出番もなくなってしまったのですが気に入っているリグです。 設計が古いので最新のリグと比べるのは少し酷ですが平等に感度試験をやってみました。

条件は同じです。 周波数は145.10MHz、モードはFMです。

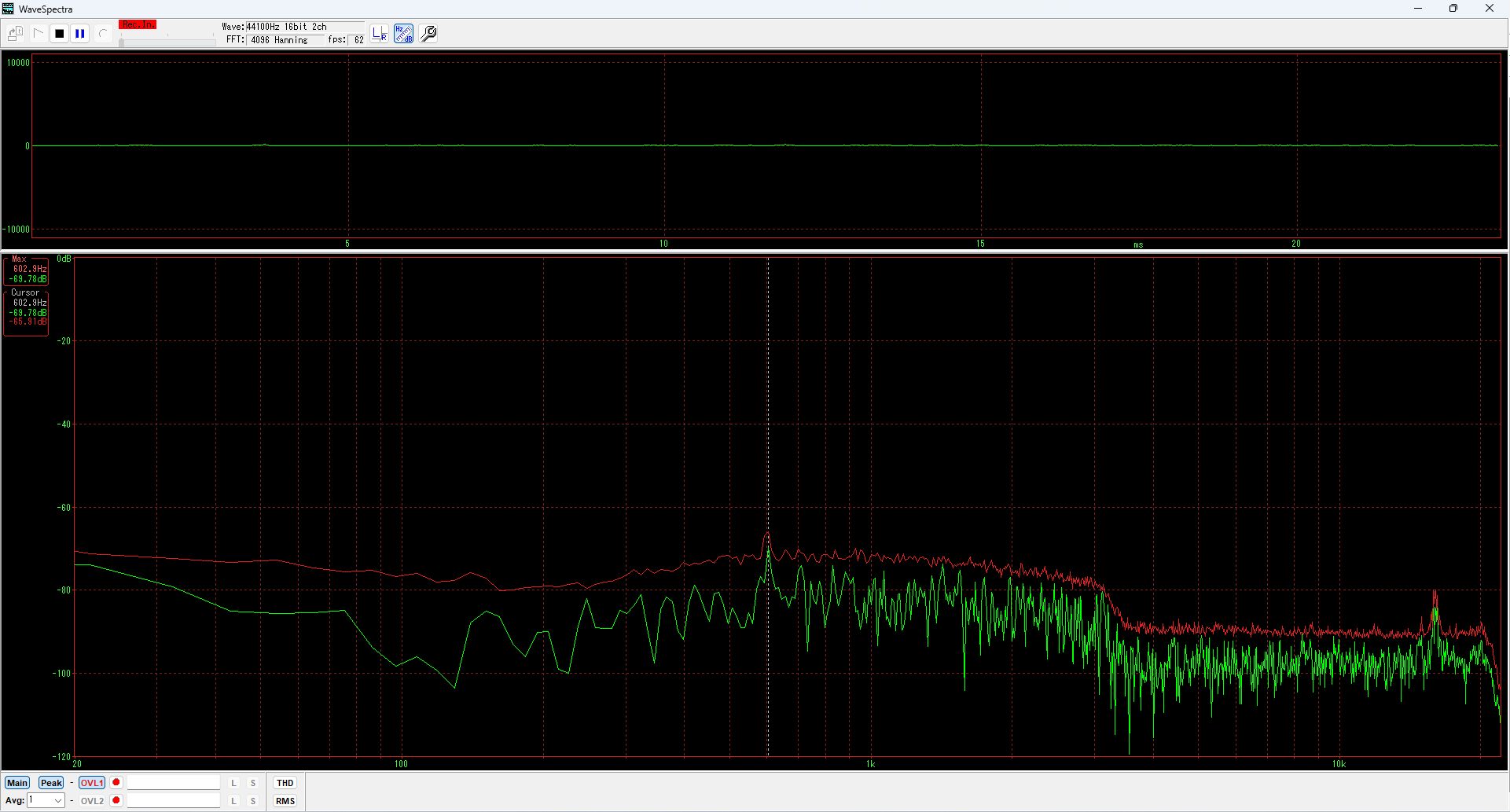

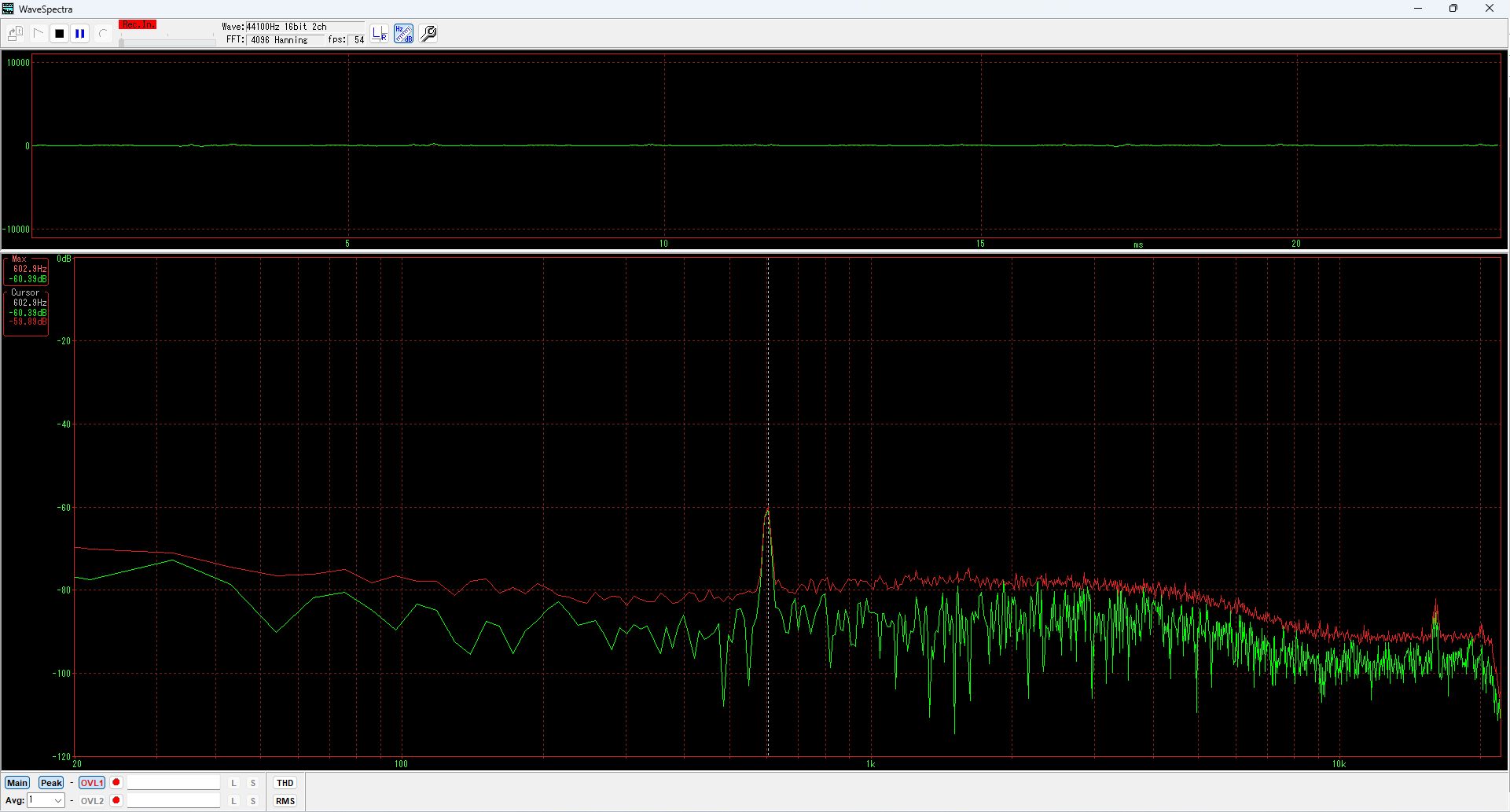

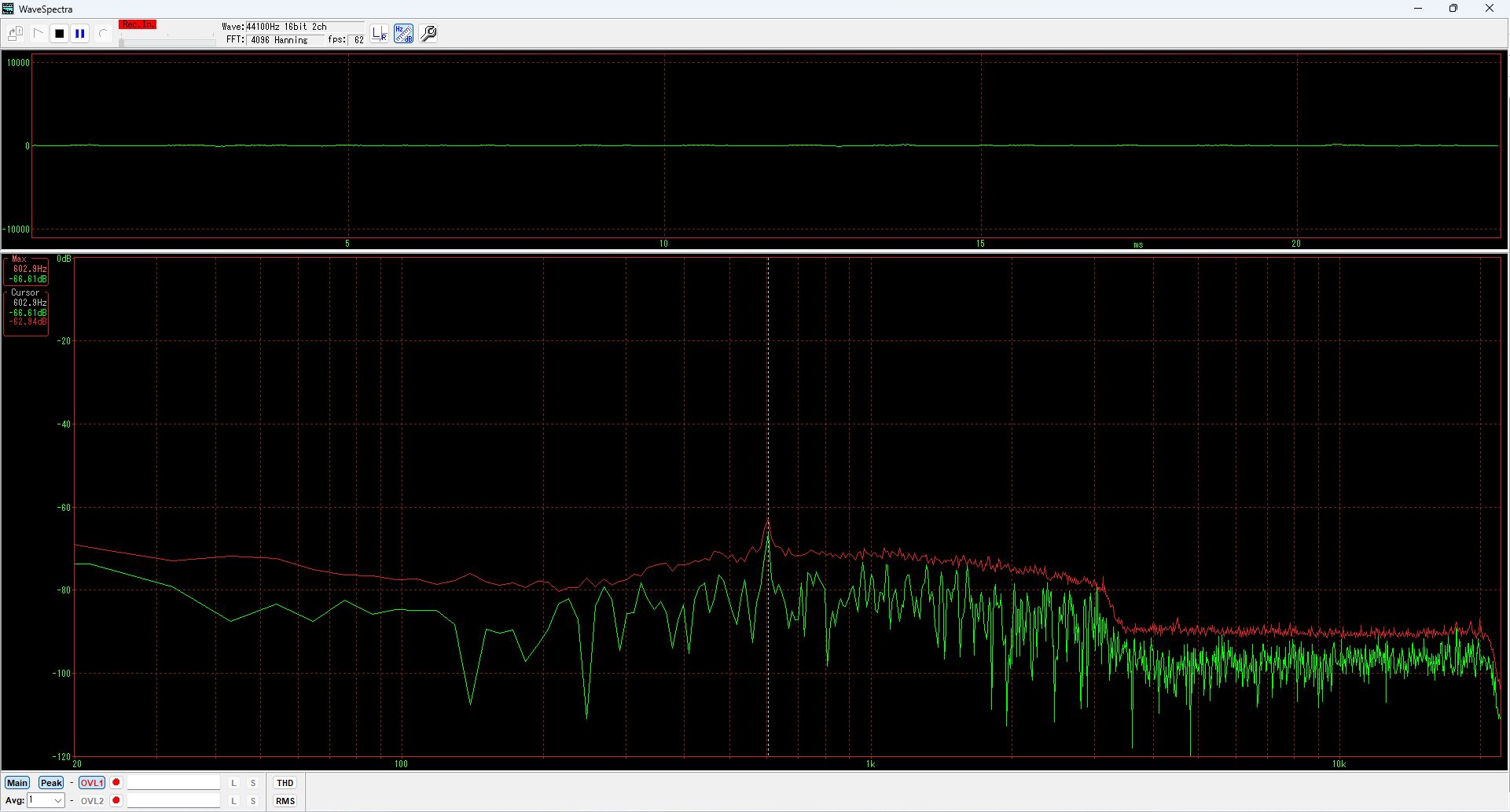

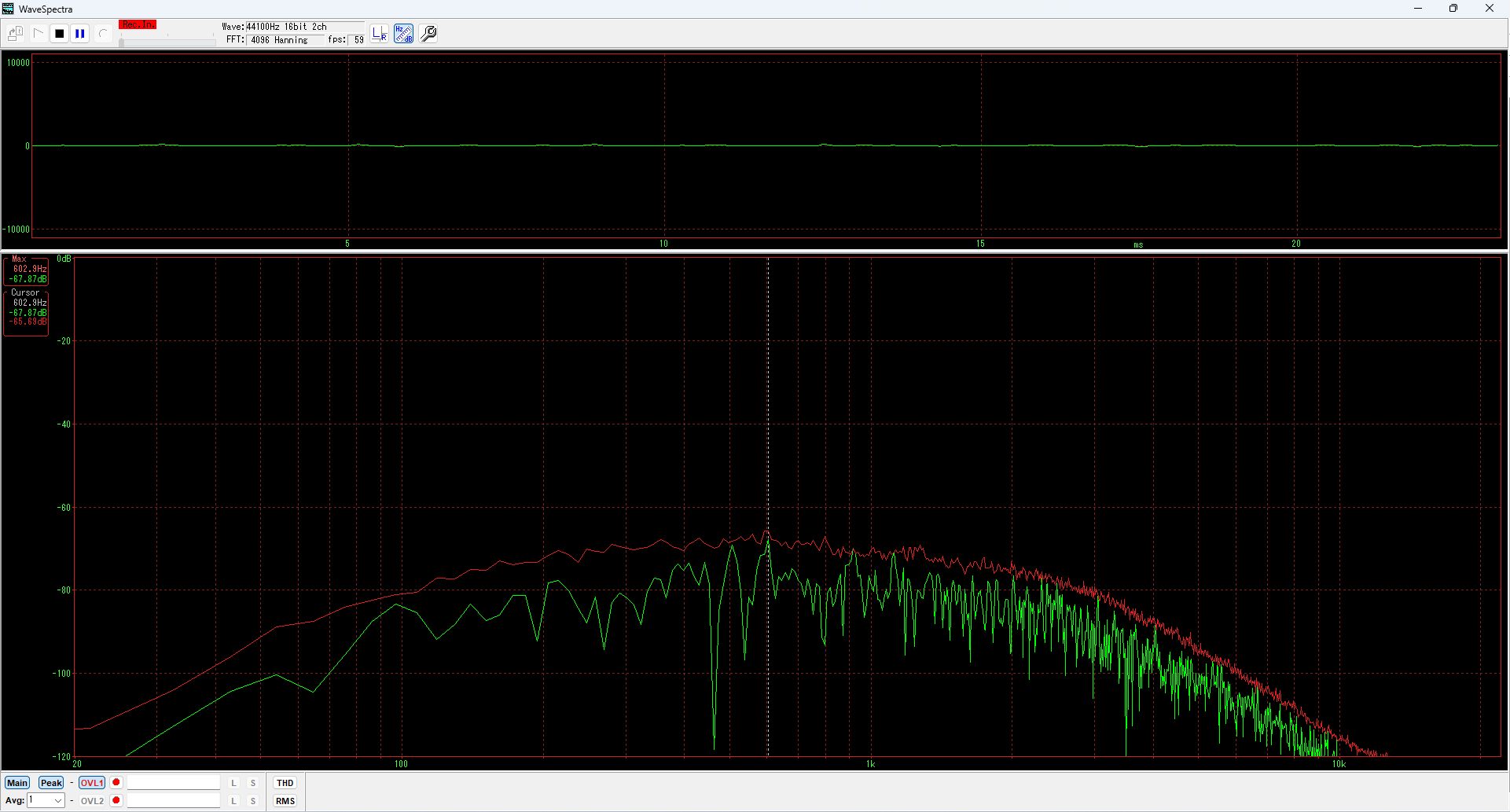

-120dBmの入力での音声スペクトラムです。 この時のWave Spectra上のレベルを‐60dBになるようにリグの出力を調整しておきます。 C/Nで8dBくらいです。

-125dBmの場合 C/Nで0dBくらいになりました。 信号はあるようにみえていますがノイズフロアに埋もれてしまいました。 信号も消失した感じです。

-130dBmの場合 上の₋125dBmでほとんど信号は消失してしまいましたので、-130dBmでは測定不能としました。 古い設計のリグですので仕方ないと思います。 本来この機器もSSB, CWをメインに使用する方が多いのであまりFMでの性能は問われないものと思います。

この時の録画です。 最初から‐120dBm→-125dBm→-130dBmと移行していきます。

FT-817ND 430MHz

次は同じFT-817NDで430MHzについて試験をやってみます。 条件は同じです。 周波数は433.10MHz、モードはFMです。

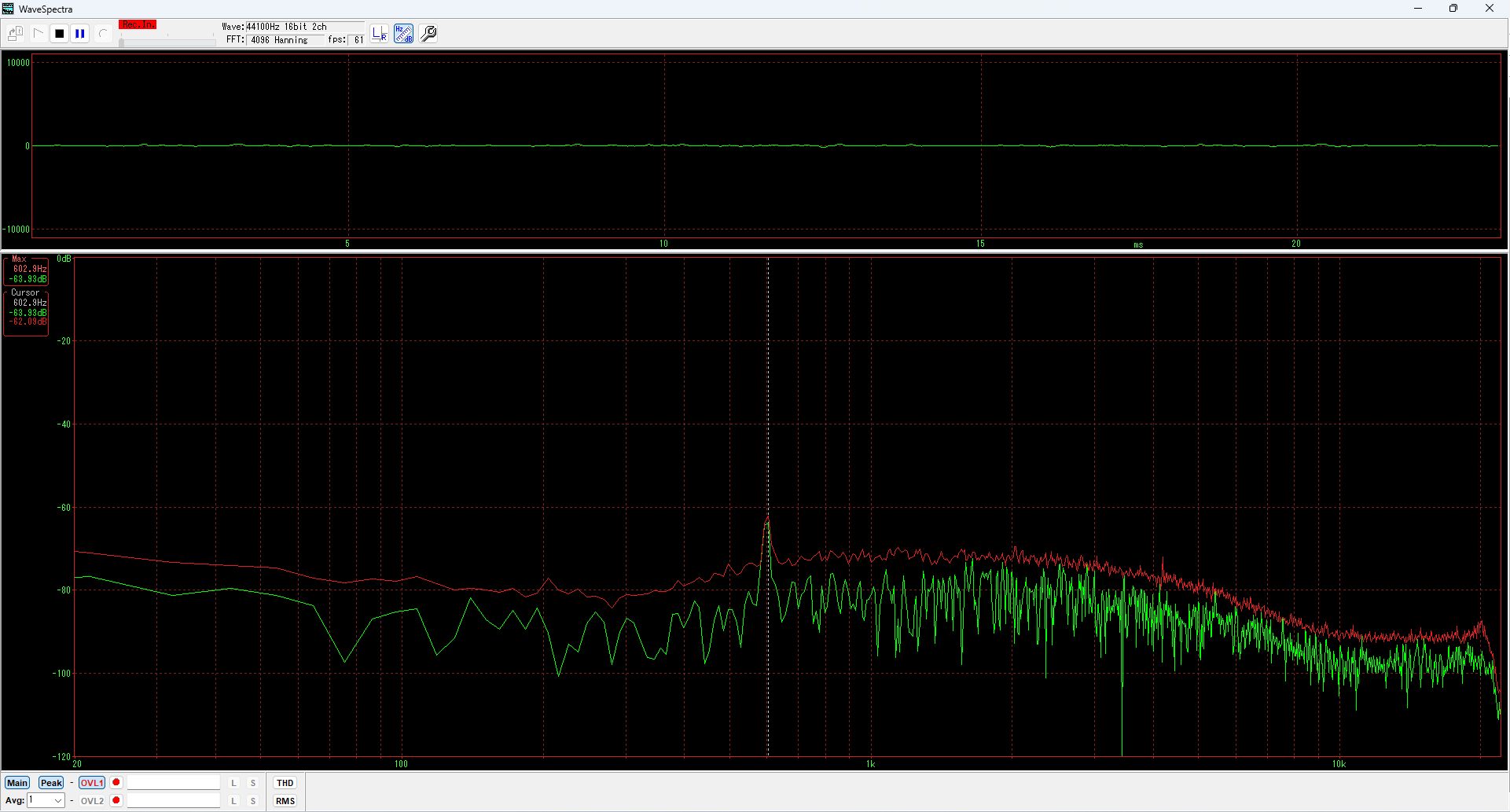

-120dBmの入力での音声スペクトラムです。 この時のWave Spectra上のレベルを‐60dBになるようにリグの出力を調整しておきます。 C/Nで15dBくらいです。 144MHzより感度が良いようです。

-125dBmの場合 C/Nで7dBくらいになりました。 復調音はまだ聞こえています。 144MHzより受信はできています。

-130dBmの場合 ノイズフロアに埋もれてしまった感じです。 C/Nはほぼ0dBになりました。 スペクトラム上もほとんど見えなくなっています。

この時の録画です。 最初から‐120dBm→-125dBm→-130dBmと移行していきます。

DJ-G7

DJ-G7 144MHz

次はAlincoのハンディ機、DJ-G7で感度試験をやってみました。 このリグでは主に1200MHzで山から運用する場合に使っています。

条件は同じです。 周波数は145.10MHz、モードはFMです。

-120dBmの入力での音声スペクトラムです。 この時のWave Spectra上のレベルを‐60dBになるようにリグの出力を調整しておきます。 C/Nで9dBくらいです。

-125dBmの場合 C/Nで7dBくらいになりました。 信号音の確認はだいぶ厳しい感じです。 スペクトラム上は信号の存在は確認できます。

-130dBmの場合 ほとんど聞き取れません。 信号はノイズフロアに埋もれてしまい、C/Nは0dBになりました。

この時の録画です。 最初から‐120dBm→-125dBm→-130dBmと移行していきます。

DJ-G7 430MHz

次は同じDJ-G7で430MHzについて試験をやってみます。 条件は同じです。 周波数は433.10MHz、モードはFMです。

-120dBmの入力での音声スペクトラムです。 この時のWave Spectra上のレベルを‐60dBになるようにリグの出力を調整しておきます。 C/Nで17dBくらいです。

-125dBmの場合 C/Nで8dBくらいになりました。 復調音はまだ聞こえています。

-130dBmの場合 ほとんど聞き取れなくなってしまいました。 スペクトラム上は信号がかすかに認識できます。 C/Nは0dBになりました。

この時の録画です。 最初から‐120dBm→-125dBm→-130dBmと移行していきます。

ID-51Plus2

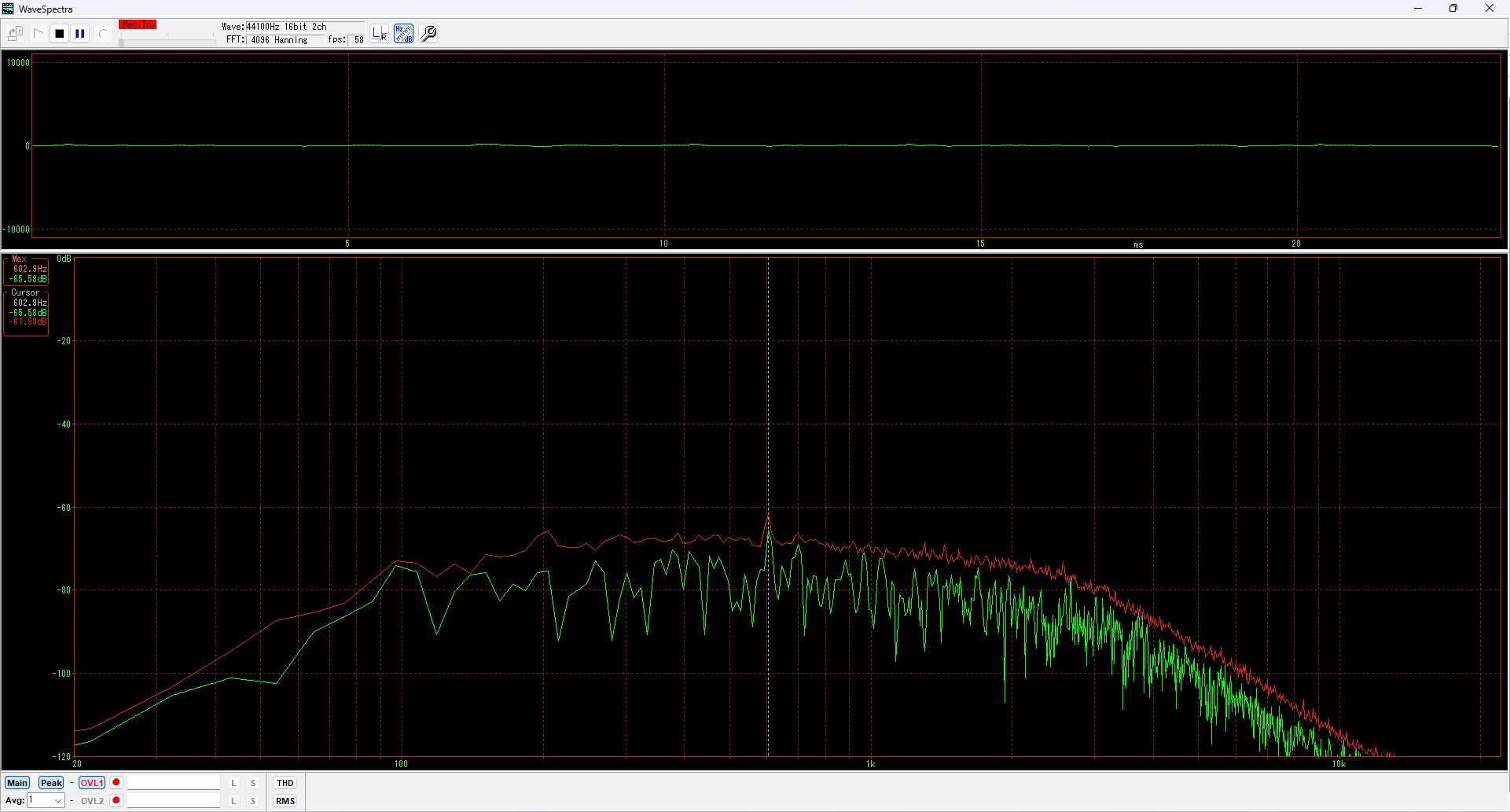

ID-51Plus2 144MHz

たくさんの手持ちのVUHF機で試験を行いましたので、そろそろやめようと思ったのですが、ICOMのID-51Plus2があることに気付いて、せっかくなので感度試験をやってみることにしました。 するとこのリグの感度はとても素晴らしいことがわかりました。 FMだけですのでその点は考える必要はあります。

条件は同じです。 周波数は145.10MHz、モードはFMです。

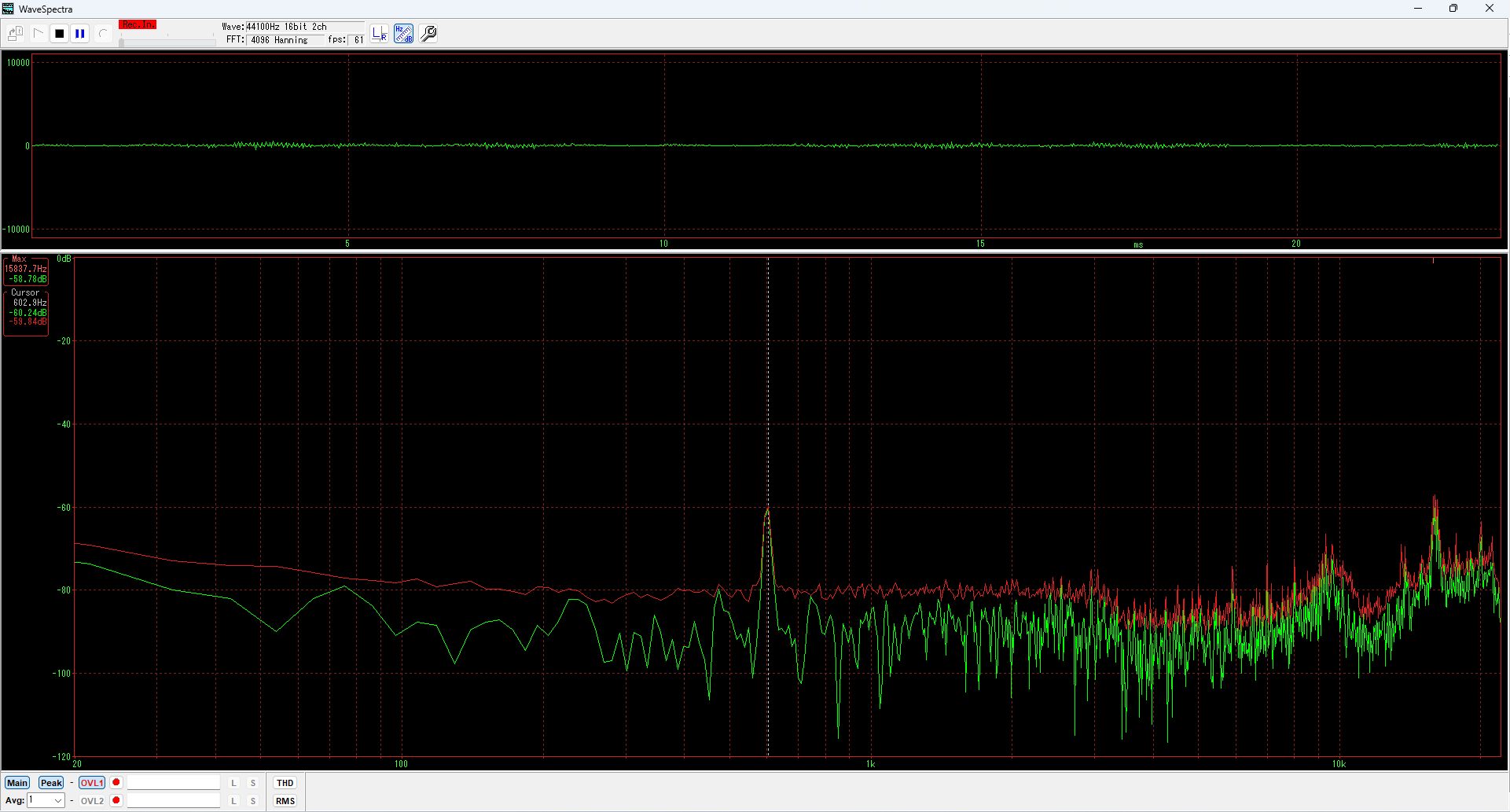

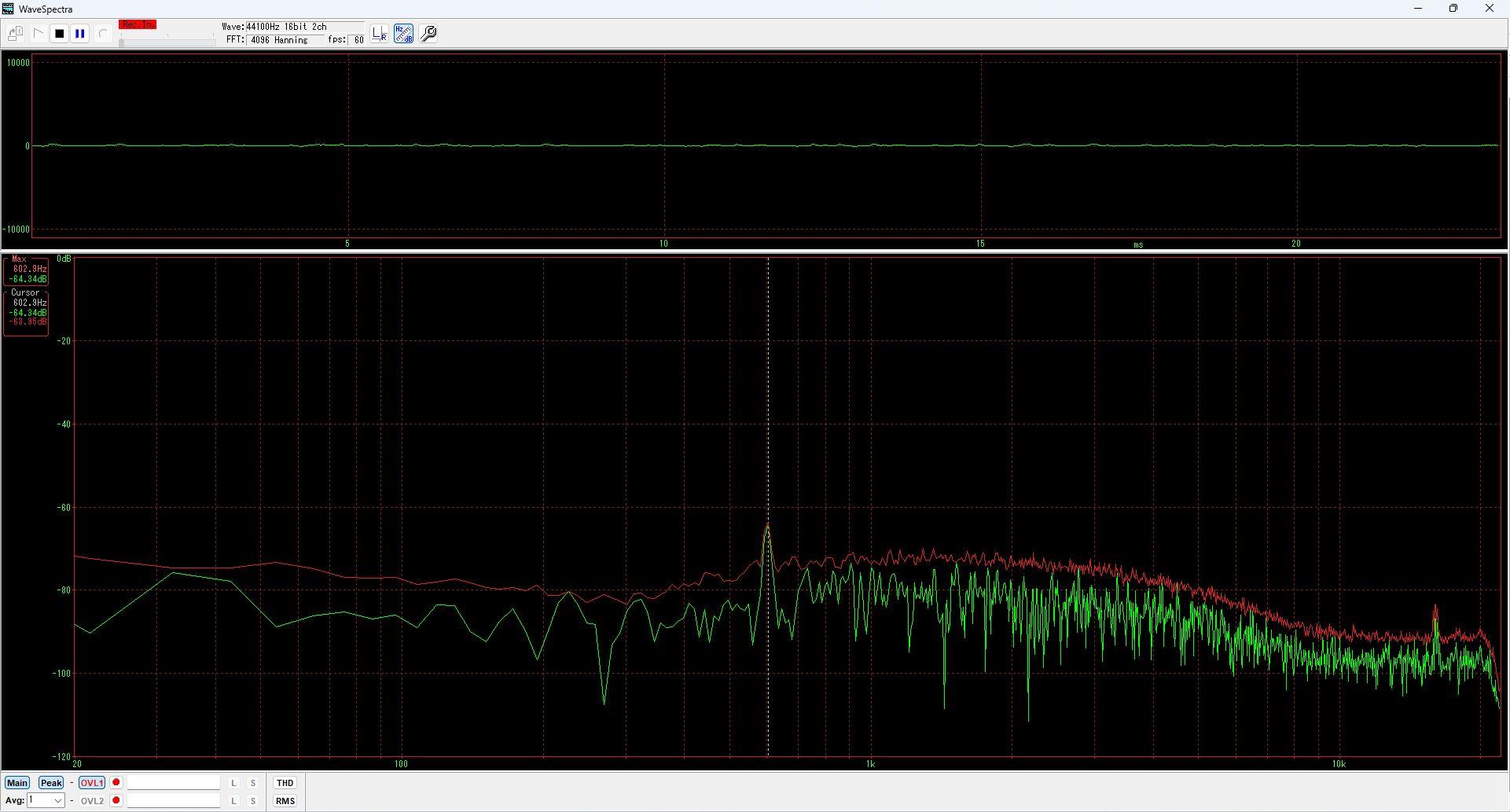

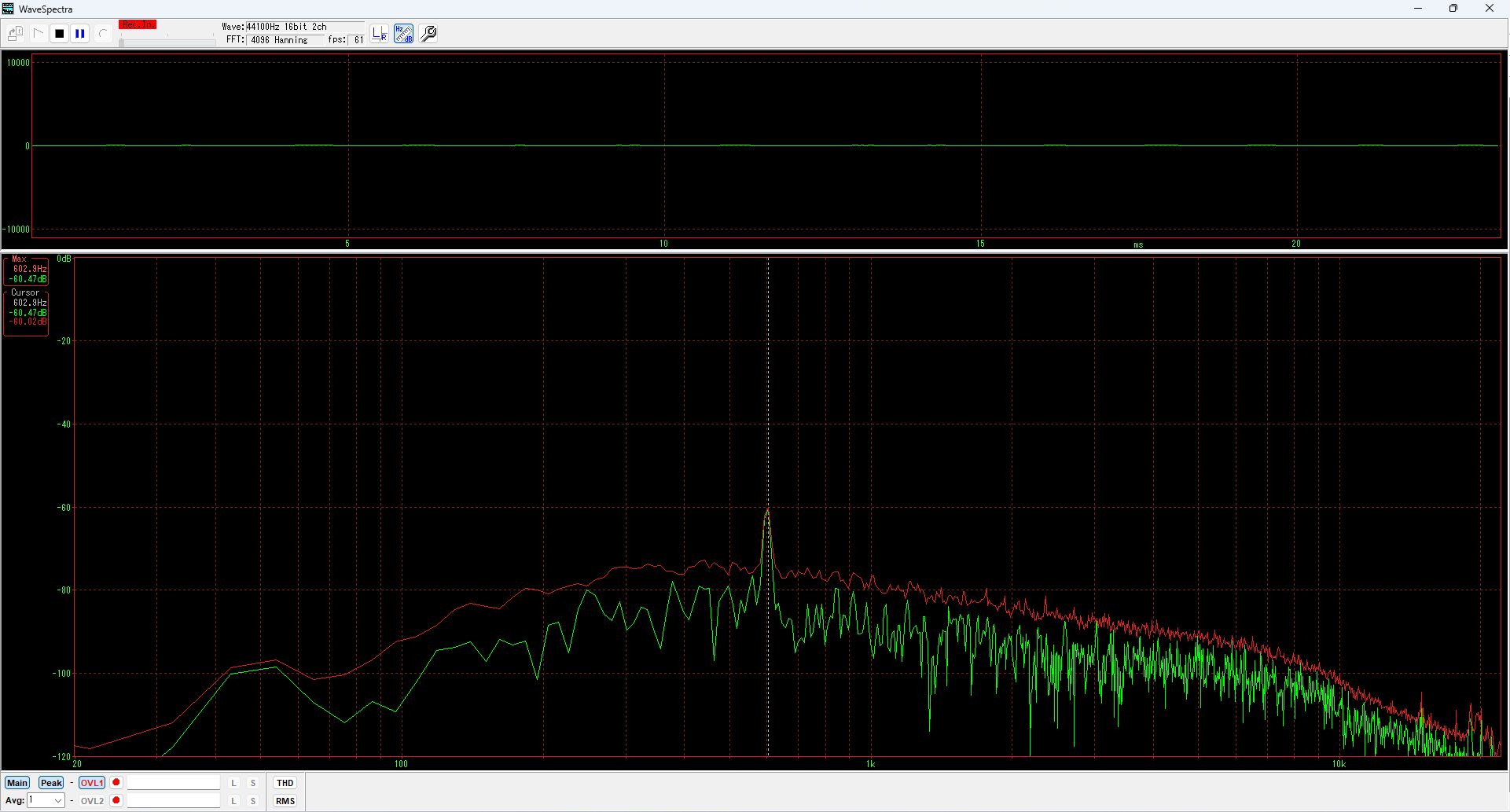

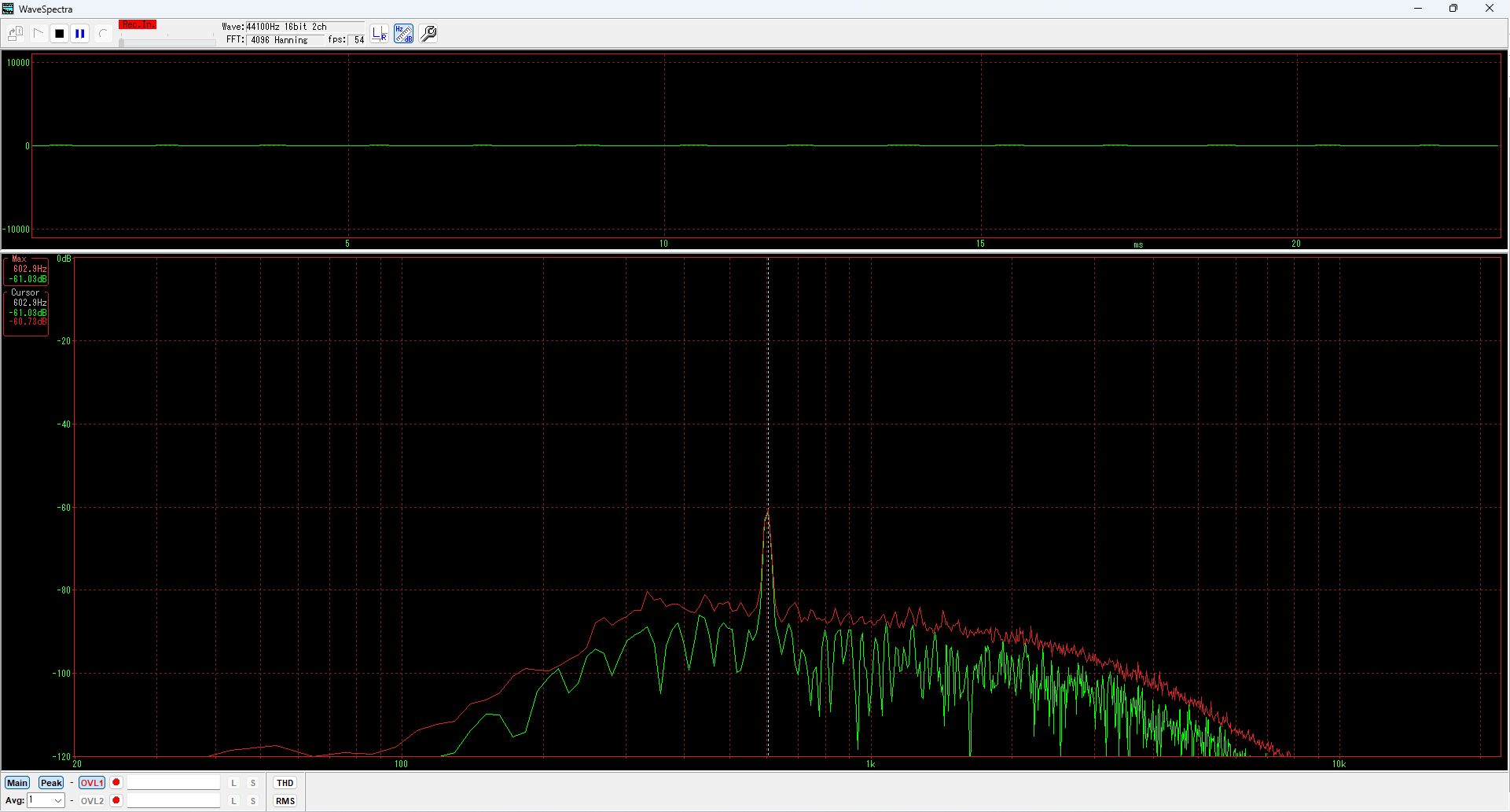

-120dBmの入力での音声スペクトラムです。 この時のWave Spectra上のレベルを‐60dBになるようにリグの出力を調整しておきます。 信号はクリアです。 C/Nで22dBくらいです。

-125dBmの場合 C/Nで15dBです。 ノイズレベルも低く、復調音もはっきりと聞こえています。

-130dBmの場合 聞き取りづらくなってきましたが復調音がはっきりと聞き取れます。 スペクトラム上でも信号が認識できます。 C/Nは7dBほどです。

この時の録画です。 最初から‐120dBm→-125dBm→-130dBmと移行していきます。

ID-51Plus2 430MHz

次は同じFT-817NDで430MHzについて試験をやってみます。 条件は同じです。 周波数は433.10MHz、モードはFMです。

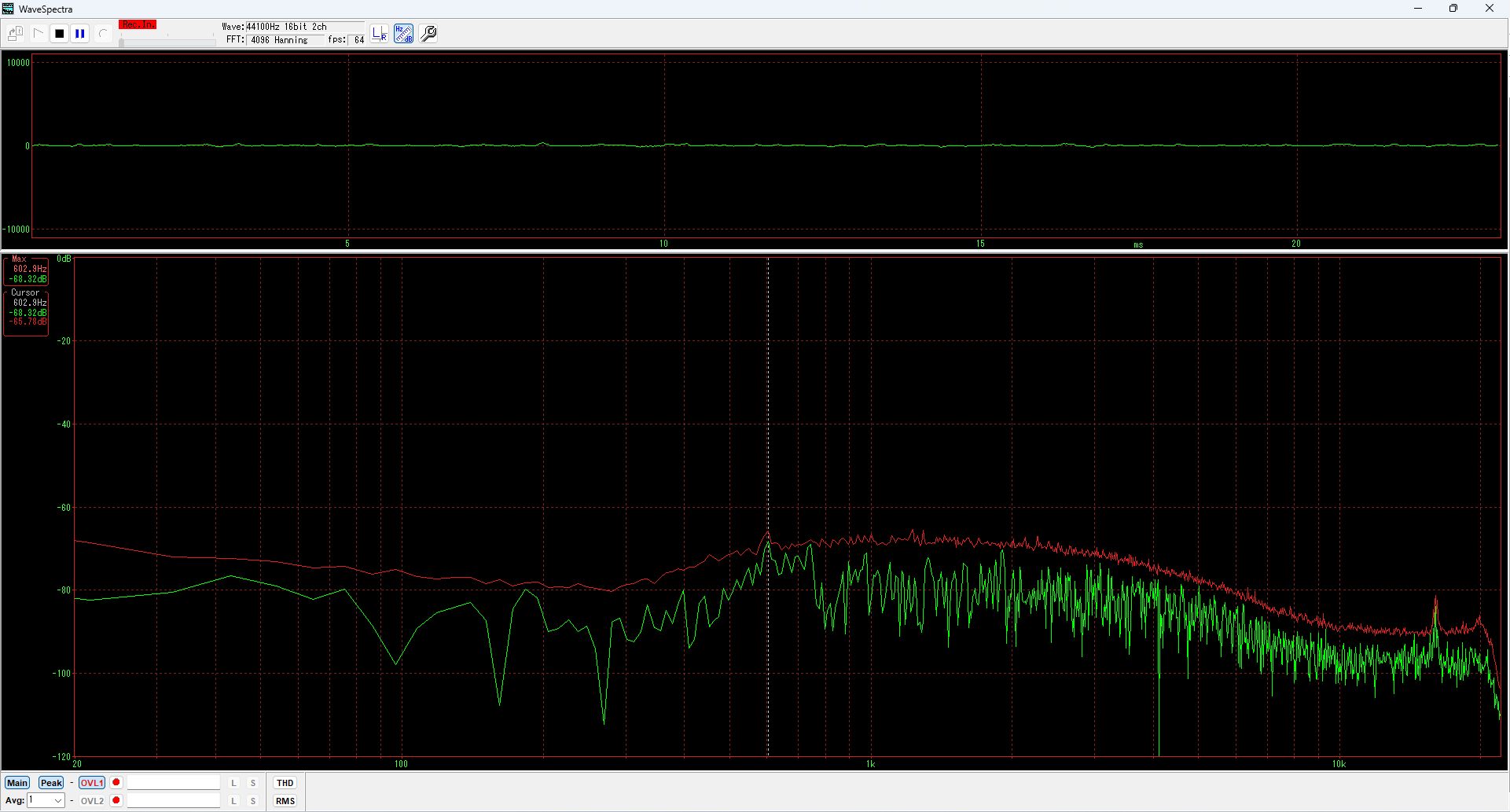

-120dBmの入力での音声スペクトラムです。 この時のWave Spectra上のレベルを‐60dBになるようにリグの出力を調整しておきます。 C/Nで23dBくらいです。

-125dBmの場合 C/Nで13dBくらいになりました。 復調音は余裕で聞こえています。

-130dBmの場合 だいぶ聞き取りづらくなってきましたが、受信音が確認できます。 スペクトラム上でもはっきりと信号が確認できます。 C/Nは5dBほどになりました。

この時の録画です。 最初から‐120dBm→-125dBm→-130dBmと移行していきます。

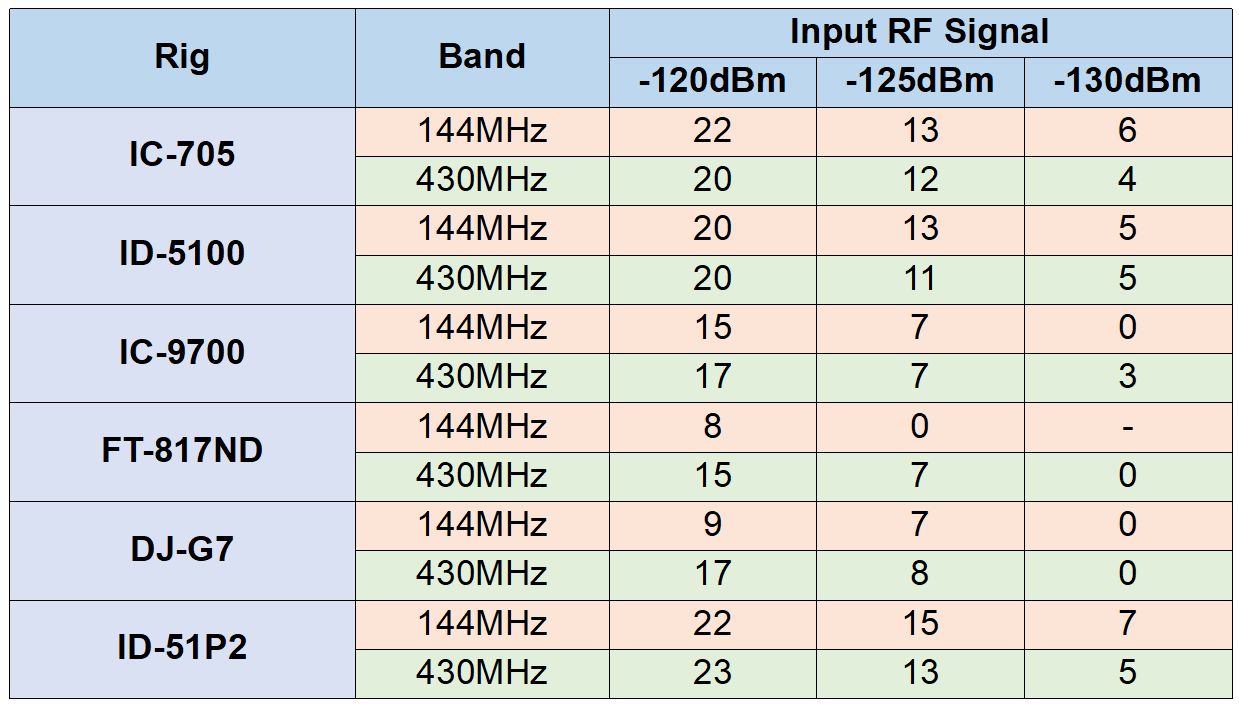

結果まとめ

以上の結果のまとめです。 数字はWaveSpectraで測定したC/N Ratio(単位はdB)です。

オールモードのリグはFMだけの感度比較では思ったほどよくないように思えます。 その中でもIC-705は感度が高いと感じました。 予想が当たってしまって誠に残念なのはIC-9700です。 なお、今回はSSBやCWでの試験を行っておらず、また感度が良いということは隣接信号にも影響を受ける可能性が高いということになります。 またそれぞれの個体差もあると思われます。 さらに音声に対しての了解度という意味では、音の作り方、聞こえ方なども大いに了解度には影響を与えます。 ここでは単なるRF入力信号からAF出力までを機械的に比較したという一つの目安でしかありませんので、その点を十分にご理解の上参考とされてください。

興味深い実験レポートをありがとうございます。

IC-705はすごいですね!一方、私の主力機であるFT-817NDとDJ-G7は、両方共ダメダメであることが白日の下に……笑

SOTA的な興味からは、HFのSSB/CW での FT-817ND vs IC-705 vs KX3 の勝負も是非見てみたいです。

須田さん

コメントありがとうございます。いえいえ、須田さんもよくご存知のとおり、₋130dBm といえば 0.0000000000000001W (1E-16ワット)という超微弱電力、こんなレベルでの比較ですので本当にどのリグも素晴らしい感度だと思います。C/Nは目視での測定なので大いに読み取り誤差もありますのでご参考程度に。SSBとCWはそのうちやってみます。