1kWへの道-6

前回の投稿でインタフェアー対策もできました。

さてここまでは、設備の準備を中心に書いてきましたが、設備だけを準備すれば・・・・では終わらないのがこの1kW化の長い道のりです。

まずは総務省に1kW化の変更申請を提出して、内容に問題がないか審査の上、変更許可をもらい、その変更許可通りに設備を変更し、その後落成検査に合格する必要があります。

いろいろと相談に乗っていただいたローカル局によれば変更申請時に一番気を付けるべき点は防護指針を満足するように設計を行い、それに基づいて申請をすることでした。

この防護指針は送信するアンテナのエレメントから一般の人が立ち入る可能性のある場所までの距離が十分に取られているかどうかを審査するものです。 アンテナからの距離を測り、周波数ごとに電力密度の上限を計算式で求め、これをクリアする必要があります。

特に八木アンテナなどのビームアンテナを使う場合はそのビーム方向に電力密度が高くなるため、いろいろと検討する必要があります。 この点、私はダイポールアンテナなのでアンテナゲインを考慮する必要はないのですが、ビームアンテナの場合はそのビームパターンを考慮する必要があります。

我が家の場合は一般の人が通行する家の前の道路もしくは隣接する土地の境界線においてアンテナエレメントからの水平、垂直距離を考えることになります。 これは家のアンテナの位置のわかる見取り図を描いて境界からの距離を計算しますが、総務省からExcelで計算するシートが公開されていますので、それを使いました。

また垂直距離は人間の身長を考慮し、各周波数のアンテナの地上高から2mを引いた数字を使いました。 また同軸ケーブルの損失も計算に入れることができますが、これも最悪(この場合は損失が少ないほど最悪)の場合を想定し、各周波数より低い損失値を使いました。

この結果21MHz以上のバンドでの1kW化は難しいことが判りました。このため、21~50MHzバンドは500Wで申請することにしました。 一般的に防護指針の観点からは周波数が高いほど難しくなります。

結果として、今回の変更申請は下記の通りとしました。

- 1.9MHz :1kW

- 3.5MHz : 1kW

- 3.8MHz : 1kW

- 7MHz : 1kW

- 10MHz : 1kW

- 14MHz : 1kW

- 18MHz : 1kW

- 21MHz : 500W

- 24MHz : 500W

- 28MHz : 500W

- 50MHz : 500W

更にJA1CTVの移動局ではFT8等のディジタルモードの免許を下ろしていましたが、固定局でハイパワーで出るわけにはいきませんので、JA1CTV固定局としてもこれら附加装置を使ってのディジタルモードの変更申請もすることにしました。

総務省に提出した書類は次のようなものです。

- 変更申請書

- 今回の変更内容と送付する書類リスト

- 無線局事項書および工事設計書

- 送信機系統図

- 500W運用の宣誓書

- 附属装置諸元

- 増幅器の仕様書および日本仕様に変更した証明書

- 電波防護指針に基づく基準値適合証明書と水平、垂直アンテナ位置図

- 自宅周辺の建物地図

- 他の無線局の設置状況を示す図面

- 放送の受信状況の説明

- 現在の無線局免許状の写し

- 無線従事者免許証の写し

- 返信切手貼付済み返信用封筒

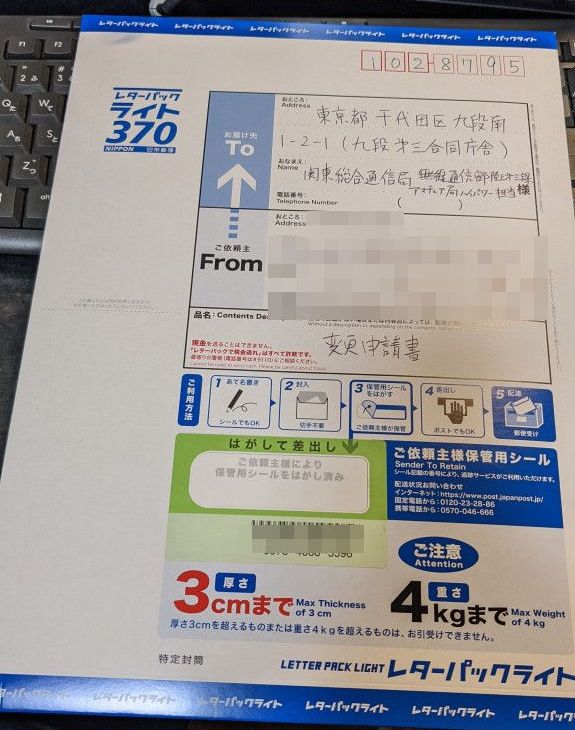

とりあえずこの資料をまとめて総務省関東総合通信局に提出しました。