雪崩ビーコン

今使っている雪崩ビーコンについてちょっと調べてみました。 こういうものがあるとすぐに実験してみたくなる性格です。

雪崩ビーコンは送信モードとサーチモードがあり、通常は送信モードで装置から信号を発信し、雪崩が発生し、雪に埋もれてしまった人の場所を特定するのがサーチモードです。

使用している周波数は全世界共通の457kHz ということで、ラジオのAM放送よりも少し低い周波数です。

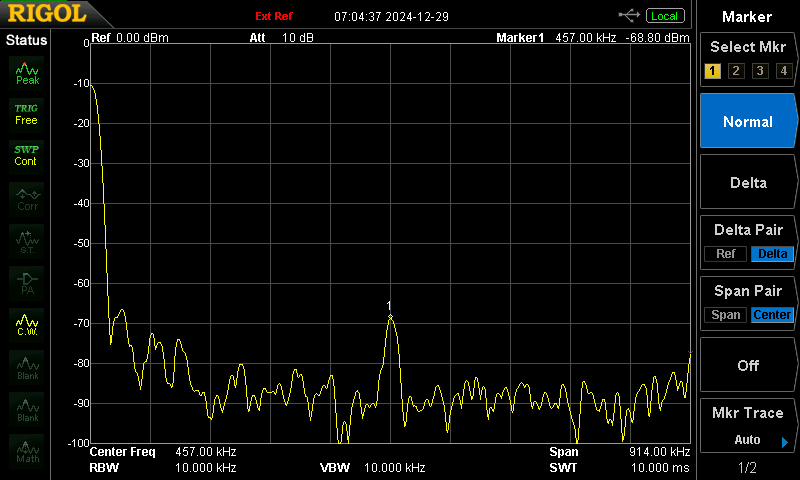

まずは信号を受信してみました。 約1秒くらいの間隔で単一周波数のパルス信号で電波を送信しています。

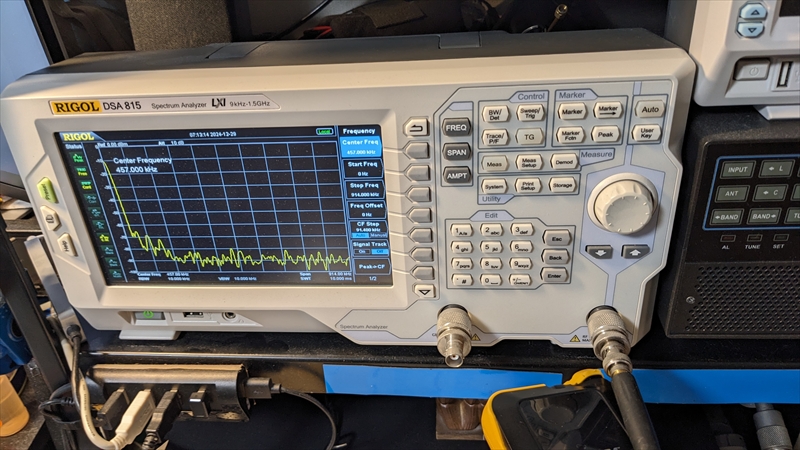

スペアナでも信号を見ることができました。

次にSGで457kHz を発信して、雪崩ビーコンでサーチモードにしてみましたがSGからの信号が連続波では全く反応しませんでした。 そのため受信信号と同じようにSG側で1秒に1回のパルス信号にしてみると方向を認識して検知できました。

そして信号強度を上げていくと表示される距離が短くなっていくことがわかります。

動画では方向を示す矢印が色々な方向を示したり、距離もバラバラだったりしますが、これは室内でやっているためいろいろと反射があるためです。 屋外では本当に正確にビーコン位置を特定できます。

また3次元の位置特定ためには3方向のアンテナが必要ですのでビーコン本体に3軸のアンテナが入っています。 この周波数なので、3軸方向のバーアンテナが入っていると思われますが、ビーコンはスマホを分厚くしたくらいの形をしています。

つまり、どこかの軸だけアンテナが短いはずです。 これはビーコンの厚さ方向のアンテナであることは確実ですが、ではなぜそれでいいのかというと、これは雪崩ビーコンの使用目的が雪に埋没した人の場所特定であり、深度や高度の軸に対しては、水平面での場所特定よりも誤差が許容されるからではないかと思います。このため雪崩ビーコンは水平にして使うべきでしょう。

また連続する457kHz の信号には反応せずパルス信号だけに反応するのはおそらく雪崩ビーコンが複数人の埋没者を検知する仕組みがそのパルスの数をカウントしているためと思われます。1秒くらいのある一定時間内にいくつパルスがあるかで人数をカウントしている仕組みのため連続波ではカウントが∞ということになり、検知しない仕組みなのだろうと思います。

原理は理解できました。