IC-756PRO2故障修理

5月の中旬、IC-756PRO2が故障していることを発見しました。 どのように発見したかというと、IC-756PRO2の隣に置いていたID-5100が送信もしていないのに冷却FANが回りだしました。 なんでだろうと思って触ってみると結構温かい。 送信もしていないのにです。 そして隣のIC-756PRO2に触ると電源OFFであるにもかかわらずチンチンに熱いのです。 この熱が隣のID-5100に伝わりFANが動いていたのでした。 IC-756PRO2の電源スイッチはOFFの状態ですが電流が1.5A程度流れています。漏電???? 送信状態では電力がちょうど半分しか出ていません。

4月末のAll JAコンテストで24H頑張らせたので、ダウンしたのでしょうか。 すぐに和歌山にあるICOMのサポートセンターに修理に出しました。 翌日にサポートセンターから電話が来たのですが「IC-756PRO2は15年以上前の機種で修理不可能」とのこと。 確かに買ってから17年が経過しています。 IC-756PRO2は翌々日には和歌山1泊旅行から戻ってきました。

さて、どうするか? 修理に出している間、新型リグのIC-7610のカタログやテクニカルノートをじっくり読んでいたので、もう心はそっちに行っているのですが、こっちも何とかしてあげたい。 17年間も過酷なコンテストに付き合ってくれたわけですから、ということで自分で修理してみることにしました。

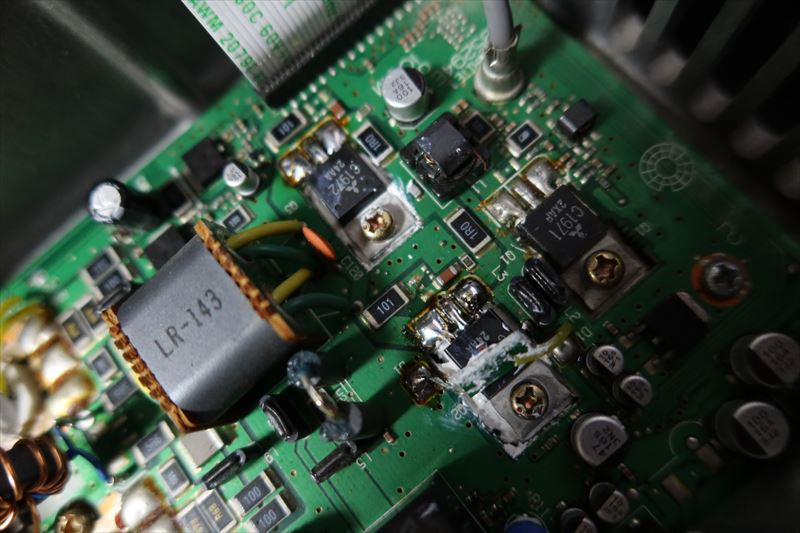

しかしスイッチを入れていない機器になぜ電流が流れ、なぜ熱くなるのか・・・不思議な現象です。 とりあえず熱くなる場所を大体特定しました。 その結果はリグに向かって左奥の下のような感じです。

リグのケースを分解すると該当の部分にはPA Unitで熱くなる原因としてはたくさんあります。

しかし、熱くなるのはどうも下の方が先のような気がします。 PA Unitの下はダイキャストフレームの下にMain Unit Aがありました。 なぬ!故障したら触れないブラックボックスのDSPが原因か? と思いましたが、触ってみても熱くない。 Main Unitにはどこにも熱くなるようなものはありません。 Main Unitの下にも何かパネルがあるのかと思って、苦労して外してみると単にヒートシンクがあるだけ。

解体した状態で電源OFFのまま安定化電源から13.8Vを加えると、やはり1.5A程度流れています。 まずこの理由がわからないので回路を追っていくと判明しました。 下の写真のように右からDC13.8Vが6Pコネクターから入った後、スイッチなどを全く通らずに直接PA Unitにつながっています。 リグの電源スイッチがOFFであっても、常時ドライブ段とファイナル段にコレクター電圧がかかっているわけです。 電源スイッチをONにすることで初めて受信回路や制御回路に電源が入るとはいえ、終段アンプには単にバイアスを切るだけでコレクター電流を流さないようにしているのですが、電圧はかかったままというのは、自分としては予想していませんでした。

電源OFFでも電流が大量に流れる理由(可能性)だけは、だんだんと理解できてきました。 では、どこで問題が起きているのかです。 おそらくバイアス回路でしょう。 こうやって考えてみれば当然です、ファイナルにもドライバーにもコレクタ電圧が常時掛かっている状態でバイアス制御が壊れれば、リグの電源がOFFであるにもかかわらず終段アンプがON状態になる。 入力信号はありませんので電波は出ませんが常時終段アンプがON状態というのはよく考えれば怖いですね。 大電流が流れっぱなしになり火災の危険すらある。 IC-756系のリグの回路図を全部調べてみましたが同じ構成のようです。 IC-7610は改善されているようです。(修正、よく見たらIC-7610も同じです) IC-756系のリグを持っている皆さん、リグのスイッチをOFFにして安定化電源だけONにしているのはあまりお勧めできませんよ。

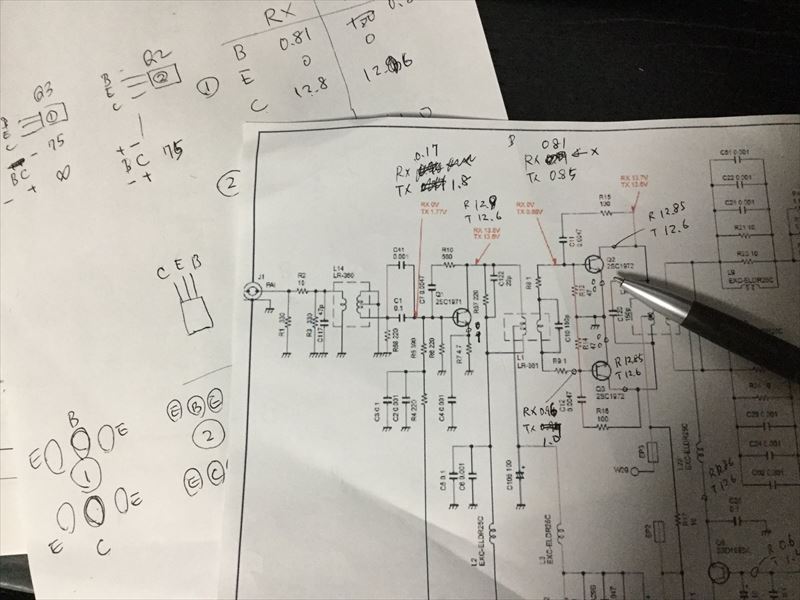

次はどのトランジスタのバイアスが問題なのか場所を特定するために、英語版でしたが、インターネット上でIC-756PRO2のサービスマニュアルを見つけ、各トランジスタの端子に掛かっている電圧を送信、受信状態で確認していくことにしました。

まずはバイアス制御の2SD1585Kを送信状態、受信状態の各端子をテスターで見てみると特におかしなところは無し、ファイナルの2SC5125とプリドライバーの2SC1971にも問題無し、第2ドライバーの2SC1972をみてみると、送信状態と受信状態でバイアスの電圧が0.8V程度で変わりません。 ビンゴ! これですね! この第2ドライバー2SC1972に掛かる受信状態のバイアス電圧が正しくないため常時送信状態になっているようです。

ところで、この2SC1972 x 2のドライバーのバイアス回路図は何か間違えているような気がします・・・バイアスがプリドライバーとの結合トランスの入力側(向こう側)に入っていますが、これ逆じゃないかな? まあいいや・・・・

ここで、どうしたらバイアスが常時かかるのかを想像すると答えは一つ、どちらか、もしくは両方の第2ドライバー2SC1972のコレクターベース間がショートし、ベースに電圧が常時掛かっているとしか考えられません。 そのためコレクタ電流が駄々漏れしているのでしょう。 送信出力がちょうど半分しか出ていないことを考えると、両方ではなくどちらか一つが壊れているものと思います。 こう考えるとすべてのつじつまが合います。 そこでドライバー2SC1972の各端子間の抵抗をテスターの極性を変えながら計ってみると、Q2側のコレクターベースがショートしていることがわかりました。 NPNのトランジスタなので、ベースからコレクタには電流が流れますが、逆は流れないはずですが流れます。 Q3は大丈夫ですが、Q2はどちら側から計っても抵抗値75オームです。 これもビンゴ!です。 これでようやくQ2の2SC1972のコレクターベース端子間のショートが原因と判りました。

早速、2SC1972を注文すべく、ネット上をいろいろと探し、サトー電気に新品の2SC1972があることを発見。 価格は高いです、1個2400円。 中古品は半額くらいです。 サトー電気に電話してみると中古として売っているものは中国製のバッタモンを称しているようです。 新品として売っているものは純正三菱製のトランジスタなのだそうです。 恐る恐る「本物でしょうか?」と聞いてみると、もともとサトー電気さんは三菱のデバイスを扱っていたらしく在庫が残っているのだそうです。 この石でクレームが来たことはないとのこと。 これは信用できます! 高いけど背に腹は替えられず、早速発注。 本日夕方届きました。

2個のうち一つが壊れているので、買うのは1個でもいいのですが、生産ロットを合わせておかないと気持ちが悪いので2個購入。 1個だけ替えて特性アンバランスでまた壊れたら大変です。 古いほうが壊れるなら、古いほうの取り換えで良いのですが、新しいほうが壊れたら最悪です。 もう1個買わないといけないことになりますので、両方一緒に取り換えることにしました。

夕食後、さっそく修理に取り掛かりました。

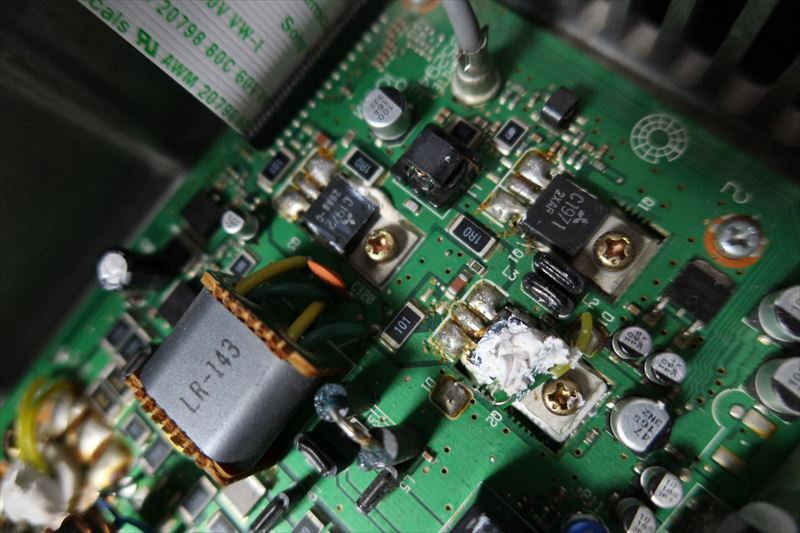

こちら側にあるのが壊れているQ2側、向こうがQ3です。 Q2には生クリームのようにシリコンでバリスタが熱結合されています。 これを綿棒でクリーニング。

バリスタのはんだ付けを外してトランジスタのはんだ付けも取り外します。

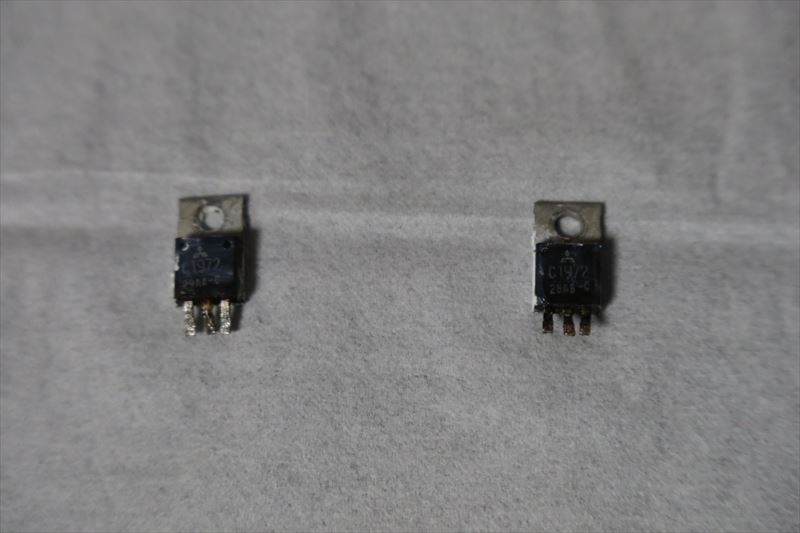

2個の2SC1972は無事外れました。

新しい2SC1972をシリコンで熱結合してはんだ付け。

バリスタを戻してシリコンで熱結合。

完成です。 バイアスの電圧が少しずれていたので調整。

いちおう、この状態で電源をつないで、本体が電源OFFの状態で安定化電源のスイッチを入れると。

大丈夫、ドライバーの漏電は消えました。

組み立てて出力電力を測定してみると。

ばっちり、100W出ています。

取り出した2個の2SC1972は、一方が予想通りコレクターベース間がショートしていました。 左側です。

これで修理完了となりました。

よく考えると、故障した日の前日、関東地方で雷雨が激しく、近所に落雷があり、一瞬停電しました。 おそらくこの時の誘導雷で2SC1972の一方が破壊されたのだと思います。 アンテナコネクタは外していたのですが、誘導雷は怖いですね。 どこから来るかわからない。

今後は、電源OFFではPA Unitに電圧が掛からぬようにスイッチングトランジスタを入れて、さらにサージプロテクターも入れておこうかなと思います。

IC-7610が欲しいのですが・・・・最後バイアス調整でカミさんにKey Downを手伝ってもらったので、修理が完了したことがばれてしまいました。 これでしばらく買えません・・・・・ orz

まあ、メーカーが古くて修理不能という機器を修理でき、長年の相棒、IC-756PRO2が直ったからいいや・・・・・

自分で修理できるとチョー気持ちいいですよね。

うちのPRO3が壊れたときは、宜しくお願いします。

CRPさん

了解です。 コンテスト中に壊れるタイマー付きで修理させていただきます。 これで入賞はいただきです。(°O゜)☆\(^^;) バキ!

故障原因の追究がしっかりしてさすが技術屋さんですね。

使用頻度は低いですが、我が家にも756PROⅡがあるので、他のRIGと共用していたスイッチング電源を別々にし、未使用時はスイッチング電源からOFFにしました。

takaさん

ありがとうございます。そうなんですよね、他のリグと電源を共有しているとどうしてもIC-756側はOffで安定化電源Onという状況になってしまいます。この時代のICOMリグはそういう設計のようです。調べたらIC-726もIC-706もそうなっていました。

私もPROⅡです。電源は他機と共用していますのでDCケーブルの途中にスイッチを付けます。

最近高い周波数でのみパワーが出なくなりました。石がヘタリかけなんでしょうかね。

再開局さん

IC756P2は良いリグですよね、でも私は縁あってすでに756を遠くに嫁がせてしまいましたので手元には無くなってしまいました。ケーブル途中にスイッチを入れるということですが電流容量にはご注意ください。ショートはもちろん大問題ですが、スイッチの接点が小さいと20A以上流れるのでおそらくそこで相当な熱を発すると思います。気を付けてください。 パワーの件は判りませんが元々高い周波数はロスも増えますので少しは落ちるかもしれません。私はそのようなことは無かったです。どれくらい落ちるのか教えていただけると異常かどうかは判別できるかと思いますが。

すごい!アマチュア無線家の鑑ですね。

しかし、火災など大事にならなくてよかったですね。

VBGさん

鑑など、めっそうもない・・・・

捨てるのが勿体無いだけなのです。

火事は大げさかもしれませんが、触れぬほど熱くなっていましたので他の部品もダメージを受けるでしょうね。とにかくスイッチがオフですから冷却FANも回らないので・・・・

おめでとうございます

メーカーもユニット在庫がある時期は交換修理

昔のようにパーツを追いかけることはしないのですね

リグの電源オフだけでは「危険」というのは

設計自体がよろしく無いのですね

ICOMもでかい会社になってしまったもんだ

SKYさん

ありがとうございます。 私の常識が少しずれているのかもしれませんが、どうもこれが電源を内蔵しないリグの標準なのかもしれません。現行機も含めたICOMの他のリグ、Yaesuのリグもそうみたいです。スイッチングTRを一個入れればいいと思うのですが。気持ち悪いですよね? 俺だけかな?

リグ、直されたのですね! 実は私もK2の終段部分を直したことがあります。10w機の場合は、やはりバイアス用のトランジスタが導通状態になっておりました。100wのリニアの部分が壊れた時は、終段のトランジスタが駄目になっており、町田のサトー電気さんで石を探して直しました。今後、アマチュア無線機に適したトランジスタが廃品になって行くと、そういう修理ができなくなります・・・。ちょと心配。

JHQさん

サトー電気さんには助けられました。

バッタモンの石ではここまでの力でFinalを押せませんので。

自分で修理出来る技量があって羨ましいです。

舞ちゃん

お久しぶり、技量というよりも根性だけだと思います。(笑)

すごい!よくたどり着けましたね。

私はIC756PRO3ですがやかり長年使っているので「壊れたら新しのを」と思っています。電源がファイナルにかかりっぱなしの様で産雇になrました。

私の756もたまにおかしい感じがすることもあるのですがなぜか復旧してしまいます。

先日も電源が入らなくなったので壊れたかと思ったがケーブルとコネクタの不良でした。Hi

梅さん

ありがとうございます、何とか直せてよかったです。

電源OFFでPAに電圧が掛かっていることは全く自分としては想像していませんでした。 これではPA回路に乗っているプリドライバー、ドライバー、ファイナルなどたくさんの石のいずれかのバイアスが崩れただけで同じことが起きますね、スイッチングTRなど入れてどこか一つにリスクを集めておく考えはないのかな? 不思議です。

Halです。

こんばんは。OMのサイトを、いつも参考にさせて頂いております。ありがとうございます。現在、IC-756PRO3を使っておりますが、PA基板の回路図で、OMがご指摘のドライバーのバイアス回路が、づっと間違っている気がしておりました。改良しようとしていて、どうしても必要になり、基板のパターン図とテスターで基板を見ながら追いかけていたら、やっと判明しました。結合トランスの中点は、回路図では、1次側につながっていますが、実際は、ちゃんと2次側の中点につながっておりました。なぜ回路図が間違えているかと言えば、2次側のコイルの中点は、捻じられて、多分、部品の都合でしょうけど、1次側の中点位置に配線されている為でした。だから回路図が間違えている訳ですね。笑)やっとスッキリしました。

Halさん

コメントありがとうございます。 お~、確認してもらえて嬉しいです。 ですよね、ですよね。 バイアスの掛かる場所が逆になっていますよね、当時いろいろ調べていたのですが、確かこの756シリーズの回路図は全部(756無印~MK3まで)間違えていたように記憶しています。今は回路図のPDFファイルを消してしまったので確認できないのですが。 MK3では改版されたかと思っていましたがMK3の回路図もそのままでした。

ですよね。ですよね。笑)756のシリーズの回路、皆、間違っていたんですね。PRO3の回路図みると、どちらかと言えば、部品を意識して、正しく書かかれていて、結合トランスの部品の回路部分が間違っているという感じでしょうか?。いやあ、すっきりしました。

実は以前、756無印の時に、2SC1972のベースバイアスからの回り込みが想定されたので、チョークコイルに行くまでのパターンのレジストを剥がして、途中にベタコンを追加したら、数台やってみて、皆、良好な結果でした。(どれもその後、壊れていない)

756PRO3は壊れにくいと言っても、基本は同じ回路ですので、この同じ対策を実施しておこうと思い、回路や基板を眺めていて、やっぱり回路が変?と思い、追っかけた次第です。ですが、PRO3の対策ポイントは、裏面にしかパターンが無く、壊れていないのに、わざわざ基板を外すのも大変なので、そのラインの電解コンのパッドが熱抵抗ランドと言うんでしたっけ、とても細いパターンでつながっていていました。これはダメだと、パッド付近のレジスト剥がして、ハンダをベタ盛りにして強化し、一応対策完了としました。ベタコンの方が効きますが、何もしないよりは、良いかと思いまして。